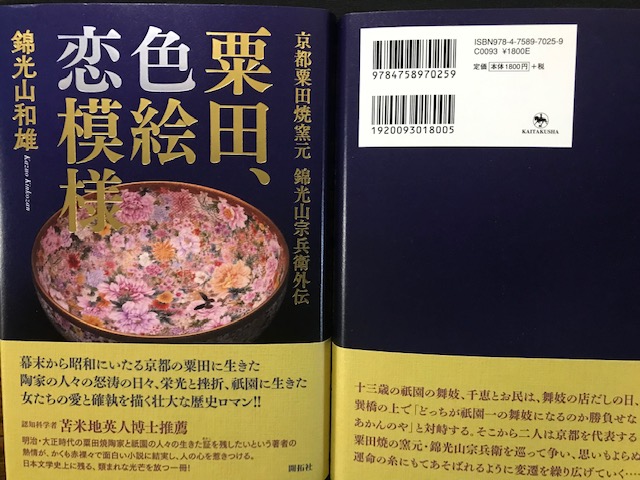

『ダイヤモンドダスト』で芥川賞を受賞し、映画にもなった名作『阿弥陀堂だより』の著者で芥川賞作家の南木佳士氏が、拙著『粟田、色絵恋模様 京都粟田焼窯元錦光山宗兵衛外伝』を読んで、以下のようなコメントを寄せてくれました。

「この2日間で一気に読了しました。京都の伝統ある窯元の終焉の過程と祇園の女たちのたくましい生きざまが過不足なく描かれており、一級の小説でした。これほど引き込まれた小説には久しぶりに出会いました」

そのあと、南木佳士氏は、私があとがきで父から引き継いでこの物語を書いたことに触れ、書き終えて安堵されておられること拝察します、とねぎらいの言葉を述べてくださり、

「時代を担った一族の物語を書き残しておきたい、との二代にわたる強い想いを支えるしっかりとした筆力あっての一冊であり、敬服いたします」

と過分なお言葉をいただきました。そして南木佳士氏はどこかにエッセイを書くときには2022年の収穫として拙著を紹介したいと結んでおられる。ありがたいことです。

わたしとしましては、自分では一所懸命に書いたつもりでも、職業作家の方の眼にどう映るのか不安がありましたので、南木佳士氏のような芥川賞作家の方にこのような過分なお言葉をいただき、汗顔のいたりではありますが、正直、豚のように木に昇りかねない心境となりましたが、南木佳士氏のお言葉を胸に刻み、しっかりと修練にはげみたいと思います。

わたしは、南木佳士氏の著作については題名に惹かれて浅間山を中心とした物語の『草すべり』という小説を読んだことがあるのですが、あらためて南木佳士氏の小説『ダイヤモンドダスト』、『小屋を燃す』、『阿弥陀堂だより』を読み直してみることにしました。

南木佳士氏の芥川賞受賞作品である『ダイヤモンドダスト』は、「雪どけの水がいく筋もの細い濁流をつくって流れる日々が過ぎても、路は黒っぽく湿って乾かない。頭上に五月の夕暮れどきの陽光を隠す広葉樹の群れを仰いで見るまでもなく、スニーカーの底を柔らかく受けとめる腐植土の感触は、そう遠くない昔、このあたりが深い森であったことを教えていた」という描写からはじまります。あとがきで著者が「足が大地に根づき、厚い岩を割る。そんなところに見えてくる人と風景を書きたい」と語っておられますが、まさに足が大地に根づいたような、高原の生きいきとした風景描写であります。

主人公は東京の租界のような別荘地にある町立病院の看護士であり、小学校四年のときに母を亡くし、前年に妻を悪性腫瘍で24歳の若さで亡くし、年老いた父親とまだ幼い男の子の三人で暮しています。主人公の父親は、子供たちから「かぶと虫」と呼ばれるような、アメリカ製のトロッコを改造した電車が一両か二両の客車や貨車を曳いてゆるゆると走る、小さな電車の運転手をしていましたが、その電気鉄道が廃止されると、あっさりと退職してしまうのです。高度成長のおこぼれのような、土地を売った金があったのでそれなりに暮らしているのです。だが、父親が脳卒中で倒れ、その後遺症で震える手で、主人公と孫の食事の用意をしていましたが、土地を売った親の金でカリフォルニアに遊学していた幼馴染の女性が戻ってきて何かと一家の手伝いをしてくれるのです。

そんなある日、ベトナム戦争でファントム戦闘機に乗って北ベトナムの橋を爆撃したこともあるアメリカ人の宣教師が入院して来ます。脳卒中の再発でその宣教師と同室に入院した父親は、取り残された者同士のような暗黙のエールの交換を行い、父親は退院すると突然、水車をつくると言いだします。末期の癌患者であったアメリカ人の宣教師は、主人公にベトナム戦争で対空砲火を受けて、パラシュートで脱出したときに見た星の話をして亡くなります。父親も「水車の上にキラキラ光るものが舞っていた」冬の日に霜の降りた芝生の上で冷たくなっていたのです。

死の影の濃い小説であります。巻末の対談で著者は自分は医者なので、多くの亡くなる方を見ていて、そのはけ口を求めないとどうにも精神的にやりきれない、と語っておられます。また「ぼくは、そういう廃れていったもの、滅んでしまったものを書くのが好きです」と述べておられる。そうした心理が投影されている作品ではないでしょうか。

『小屋を燃(も)す』も冒頭付近で「はるか北方の白馬三山や、独特の双耳峰で容易に同定できる鹿島槍ケ岳の純白な峰々が冬の澄んだ大気をとおして蒼空とくっきり境されている。あの山脈の向こうはもう日本海で……」と美しい自然描写があります。

廃材で作られたような、二坪ばかりの小屋が、この小屋に集まって焼酎を呑んでいた常連の人たちの手によって壊されます。小屋の廃材を手斧で割ってストーブに投げ入れて焼酎を呑みながら燃やしていくのです。著者は「永年の背伸びにくたびれ果てた心身が、いま根のはりの範囲で支えられるかぎりの丈にもどりたがっている。なにより、根の力そのものが年々弱ってきているのだ」と書いています。常連たちは還暦もとうに過ぎた70歳がらみの老人たちのようです。昼は薪ストーブの上で餅を焼いて食べながら、昔話に花を咲かせ、夕陽が山の端に沈んでいき、漆黒の闇に包まれると、「浄土だなあ」と一人がつぶやくのです。雪が降り始めますと、ストーブの赤い火に照らされる人影は「いまにも雪そのものにまぎれてしまいそうなほど淡い」のです。どうやら常連のなかの何人かは冥界に旅立っているようなのです。みんなでうどんをすすり、鍋のうどんがなくなる頃にストーブにくべる廃材はほとんでなくなり、「椅子の材がすべて燃えつきるころ、あたり一面深い雪におおいつくされ、小屋の跡は消えた」のであります。

あとがきを読むと、著者が「新聞の文芸時評で山崎正和さんが、作品に描かれる平穏な日常は実は危うい感情の宙づりの結果なのだが、この未決状態が感情の独善を防いでいる」と述べ、「感情の宙づり状態はそのままですが、なんとか足が着くところまで降りてきて揺れるパワーも失せた結果はこんなふうになります」と書いています。一見、平穏に見える日常のなかに人々の生があり、また地方にはその地域の文化が色濃く残っており、地に足をつけて書くということは、その地域の日常を見つめて書くということではないのでしょうか。誠実な著者の姿勢がうかがえます。

なお、あとがきに「数年前、幹事学生とのことで高校の同窓会でのスピーチを頼まれました。(中略)ふと、こういう場に出るのはこれが最初で最後かな、との想いがよぎりました。ならば現役の作家として受けねばならず、いま小説を書いていない者は作家ではないので、あわてて執筆を開始しました。一年かけて短編を連作し、それをまとめたのがこの本です」という文章がありました。その高校の同窓会でご挨拶したという、ご縁で拙著を読んでいただいたのです。人の世のご縁というのは、なんと不思議なものなのでしょうか。あらためてご縁に感謝したく思います。

『阿弥陀堂だより』。この作品は、まず『阿弥陀堂だより』という題名がいいと思います。内容も、木や草の香りと鳥の鳴き声のする信州の山あいの集落、医師、病、作家など南木ワールド満載なのです。

主人公は、高校時代の同級生と結婚し、自分は売れない作家になったが、妻は都会の病院の医師になる。妻は妊娠して大いに喜ぶが、子宮内胎児死亡で胎児を失って以来、精神に変調を来たし、都会の暮らしに耐えられなくなる。夫のふるさとの田舎の診療所の医師になった妻の「美智子にとって薪で風呂をわかすのは初めての体験だったが、二、三日するとコツを覚えた。土間に太い薪を置いて腰をおろし、膝を抱えておだやかに燃える火を眺めていると時の経つのを忘れた。火に照らされた頬がほんのりと暖かくなるまでに、揺れる炎の中に美智子は多くの懐かしい光景を思い出していた」というシーンが心に沁みます。

その集落の山の中腹には阿弥陀堂があり、年老いた老婆が堂守をしています。喉の肉腫の治療の過程で声を奪われた若い女性が村の広報誌のコラム〈阿弥陀堂だより〉で老婆の言葉を伝えています。その老婆の飾らぬ言葉、「質素なものばかり食べていたのが長寿につながったのだとしたら、それはお金がなかったからできたのです。貧乏はありがたいことです」、「ああ、このまんま下りゃあ海に行くだなあって、気が楽になって眠っちまうであります」がなんともいいのです。そんな会話のやりとりをしているうちに妻はいつのまにか睡眠薬を飲まなくても眠れるようになっていきます。

病が再発した若い女性は、妻の懸命な治療でなんとか一命をとりとめます。夫も書けなかった小説が少しづつ書けるようになっていきます。そんな夫婦にクリスマスの日、思いがけないプレゼントがおくられます。そして最後の〈阿弥陀堂だより〉は「雪が降ると山と里の境がなくなり、どこも白一色になります。山の奥にある御先祖様たちの住むあの世と、里のこの世の境がなくなって、どちらがどちらだか分からなくなるのが冬です。春、夏、秋、冬。はっきりしていた山と里との境が少しずつ消えてゆき、一年がめぐります。人の一生とおなじなのだと、この歳にしてしみじみ気がつきました」と結ばれるのです。

「多くの地道な生活者たちの平凡な感情に共鳴する小説を書きたい」という著者の面目躍如たる文章ではないでしょうか。

この『阿弥陀堂だより』は映画にもなっていますので、その映画を観てみますと、都会のなかで爪先立って生きて来て、病を得た妻が再生に向かう姿を樋口可南子が好演しています。それは、信州の美しい自然のなかにいると、はかない命も春から夏、秋から冬へと巡る四季のようなもので、「死ぬことは生者と別れるのではなく、生者よりもはるかに多い死者たちの仲間に入ることだ」というような穏やかな気持になり、また「悲しみを描いていながら、どこか突き抜けた明るさ」が感じられる滋味のある映画でありました。

多少脱線になりますが、この小説を読み進めていくうちに、「イチョウ並木の歩道を駅に向かって歩いていた」、「二人はちょうど大学の前まで来ていた。長い伝統のあるこの国立大学の建物は古びた赤レンガでできており、イチョウ並木の黄色く色づいた葉とよく調和して落ち着いた秋の雰囲気をかもしだしていた」などと主人公の高校時代の回想シーンが出てきて、懐かしさでいっぱいになってしまいました。わたしは、三歳くらいでその学園町、国立に引っ越して来て、山の上の幼稚園に通い、富士見通りを通って第二小学校、桜とイチョウ並木の連なる大学通りを通って一中に通い、途中引っ越したものの国立高校にも通っていたのです。小学校のころ、その国立大学である、一橋大学の構内はわたしの遊び場であり、友人が住んでいたので遊びに行って漫画を描いたり、学園祭では兼松講堂で白蛇伝などの劇を見たりしたのです。また、まだ砂利道だった大学通りが、台風になると冠水し、兄がウナギを捕まえたことなどが思い出されるのです。

さらに一言つけくわえれば、この小説はありがたいことに、著者の実体験をどのように改編して創作したか見えやすい作品なので、どのように自分の体験を題材にして創作したらいいか大いに示唆してくれるのです。それで、わたしも自分の体験も交えた未完の小説をいつの日か書き上げてみたいと思うようになりました。

南木佳士様、どうもありがとうございます。

〈追記〉2023年2月25日の 日本経済新聞に「ロケ地訪れてみたい邦画」の10番目に『阿弥陀堂だより』のロケ地となった長野県飯山市の阿弥陀堂が選ばれておりました。

〇©錦光山和雄 All Rights Reserved

#南木佳士 #ダイヤモンドダスト #芥川賞 #芥川賞作家 #小屋を燃す

#粟田色絵恋模様 #錦光山宗兵衛 #陶芸 #舞妓 #芸妓 #祇園 #錦光山和雄

#粟田 #粟田と祇園を舞台に繰り広げられる人間模様