わたしの敬愛するミステリー作家の打海文三は、1992年に「灰姫 鏡の国のスパイ」で第13回横溝正史ミステリ賞優秀作を受賞して作家デビューした。

2002年に「ハルビン・カフェ」で第5回大藪春彦賞を受賞。

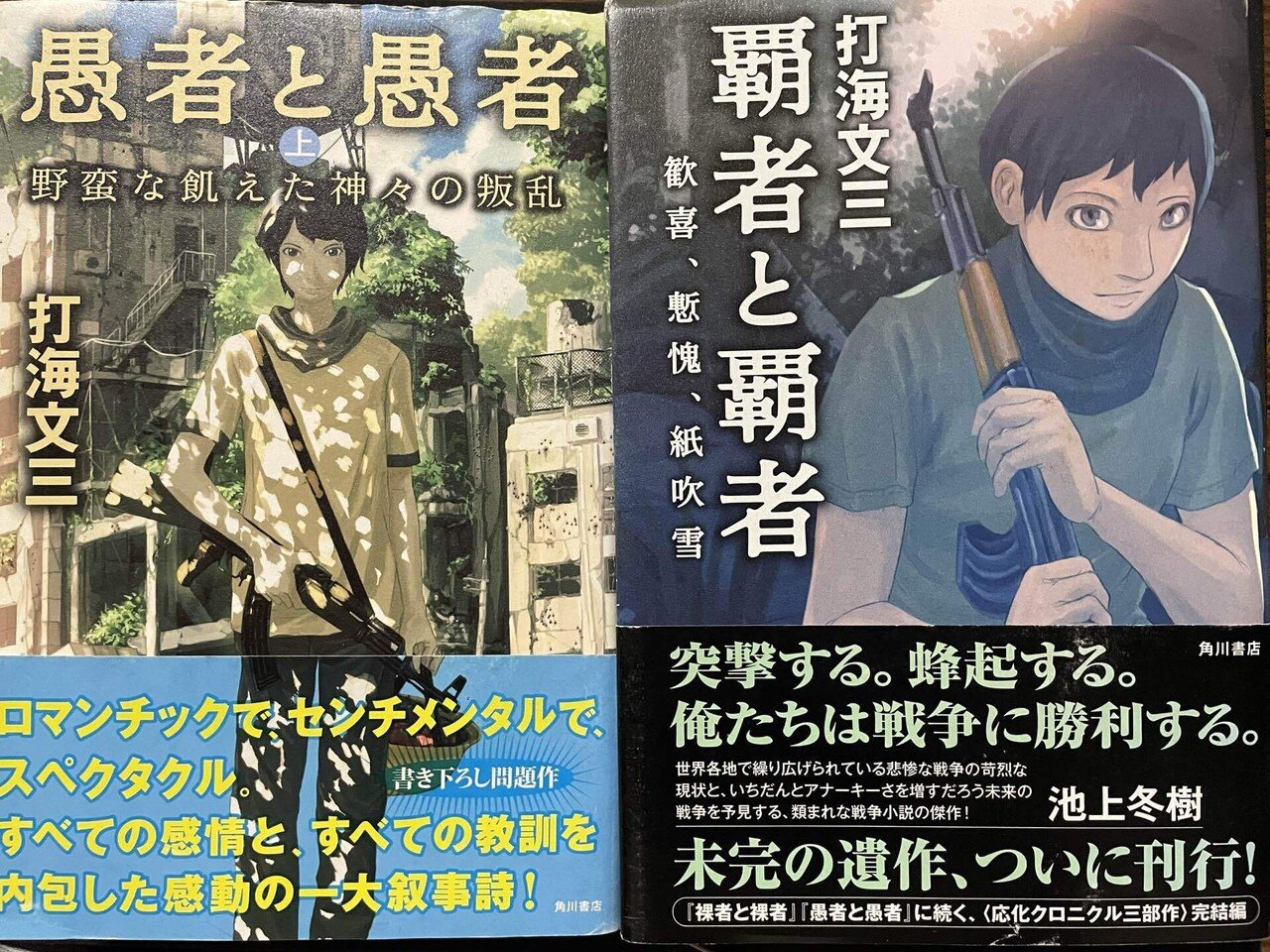

その後、「時には懺悔を」や「裸者と裸者 孤児部隊の永久戦争」(応化クロニクル)「愚者と愚者」「覇者と覇者」などの数々の名作を発表し、2007年に心筋梗塞で亡くなった。

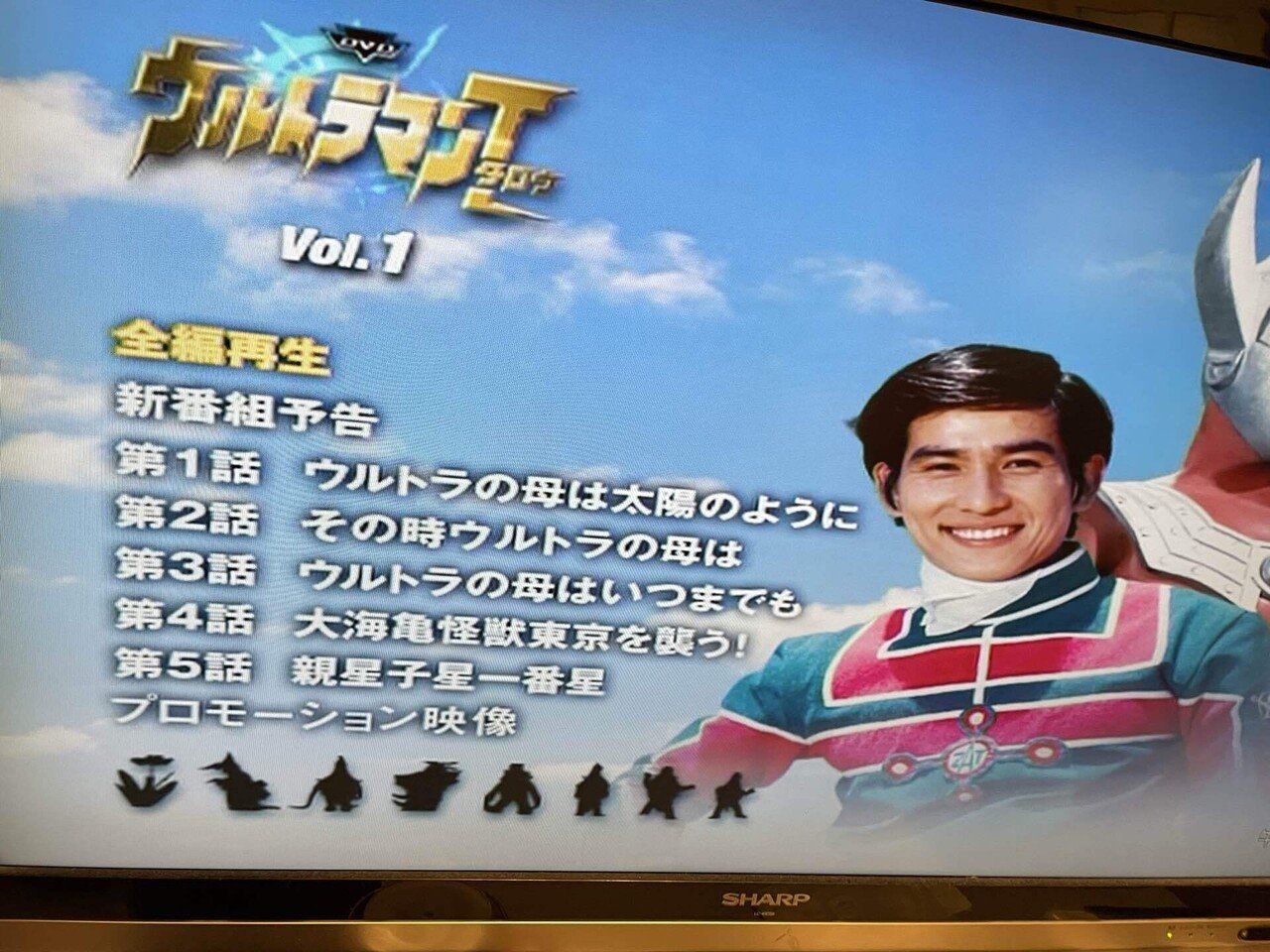

そんな打海文三は、作家にデビューするまえに八ヶ岳山麓で百姓をしていたといい、そのまえは円谷プロで「ウルトラマンタロウ」の助監督をしていたという。

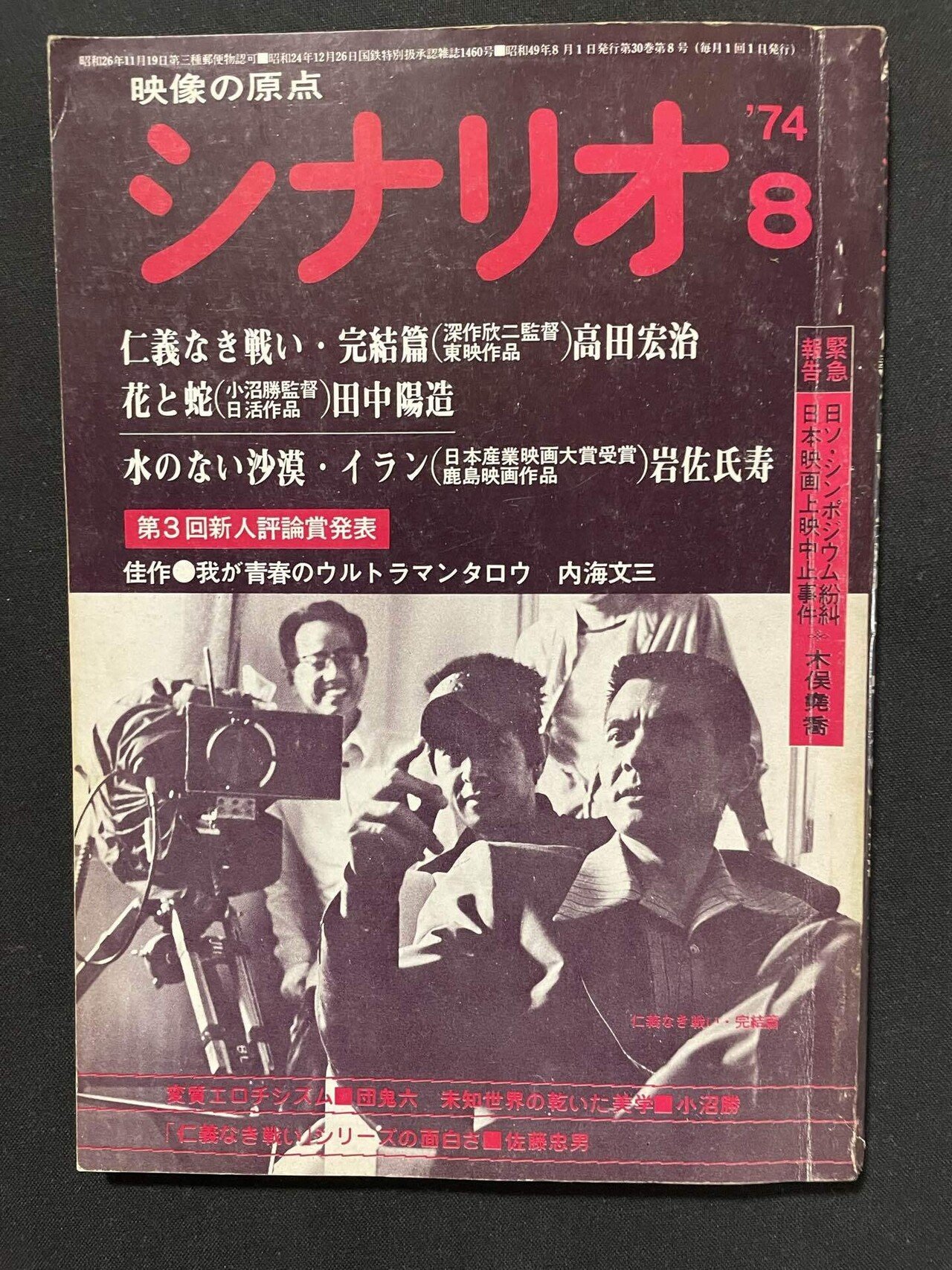

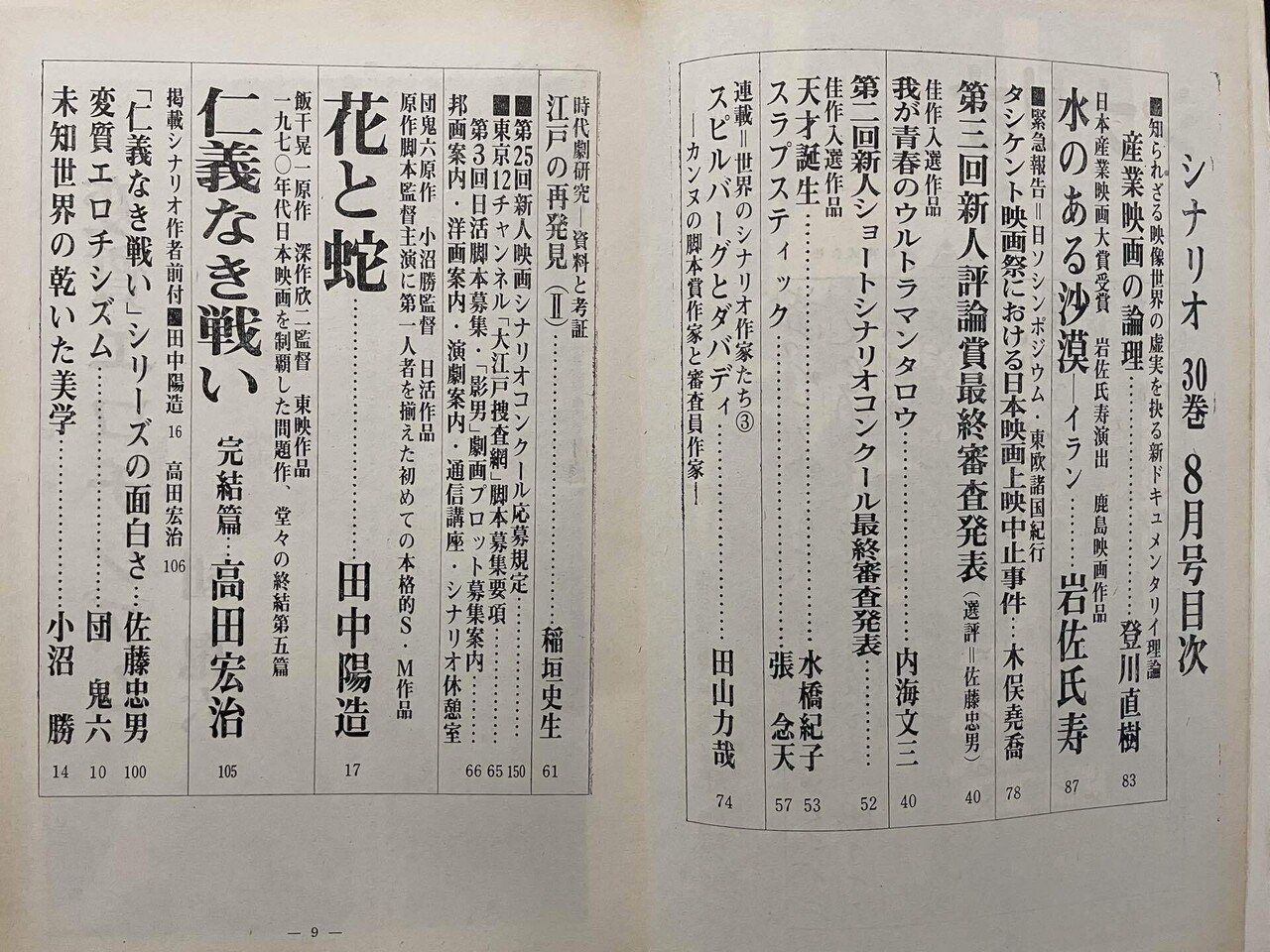

打海文三がなぜ円谷プロの助監督をやめ、百姓になったのか、その理由は分からないが、彼が助監督になったばかりの頃に「我が青春のウルトラマンタロウ」という評論が、74年8月号の「月刊シナリオ」に掲載されていて、第3回新人評論賞佳作を受賞していることが分かった。

その「我が青春のウルトラマンタロウ」の冒頭は「ケンザブロウガ オマエノコトヲ ダンガイシテイル。開口一番、そう言いはなつや友人は一冊の雑誌を僕の鼻先につきつけた。『破壊者ウルトラマン』(1973年5月号「世界」)である」ではじまる。

そして「僕は1973年1月から『ウルトラマンタロウ』の助監督であり、それは1974年4月まで続いた。仕事の主な内容は雑巾がけと物資の運搬と大声をはりあげること」と続く。

そこでまず大江健三郎が雑誌「世界」に書いた「破壊者ウルトラマン」という記事の概要を見てみよう。

大江健三郎は 「破壊者ウルトラマンタロウ」の記事なかで、大人の想像力で子供のために作られた怪獣映画を子供たちはどう受け取るのだろうかと最初の疑問を投げかける。そしてしばしば登場する放射能を大量にあびることによって強力な怪獣になった怪獣について、それはこの世界を覆っている巨大な核兵器の影への、漠然たる恐怖を想像力の呼び水として怪獣映画が作られているのではないかという。

余談ながら最近上映された「ゴジラ-1.0」もアメリカが南太平洋のビキニ環礁でおこなった水爆実験を機に誕生した設定になっていたのではなかったか。

大江健三郎は「怪獣の出現の惧れを、核兵器の悲惨への惧れとかさなるようにして、怪獣映画を造り、テレヴィの前でそれに釘づけになる、大人および子供の存在は否定できないはずである。それはいわば、この世界を覆っている巨大な核兵器の影への、漠然たる恐怖を想像力を呼び水として怪獣映画が造られ、見られているということを意味する、といってすらもよいであろう。まともな人間規模の力によってはそれに対抗することが絶対に不可能である巨大核兵器。その存在への、日本人一般の無力感と、それに照応するにちがいない。怪獣が暴れまわるのみで、ついに三十分番組の終りまでウルトラマンもミラーマンもあらわれることのない映画を考えてみるべきであろう。この怪獣どものまえで、ウルトラマンの助力なしに、われわれになにができるか、と無力感にただ暗然と滅亡を待つ人間たち……」と書いている。

大江健三郎は真の怪獣・核兵器が存在しているのに、怪獣映画は核兵器の人類にあたえる悲惨さについて科学的・実証的な認識に立たずに、被爆ということをタカをくくった妄想をくりひろげ、また「被爆」のつかえかたも広島・長崎の経験の子供たちへのまともな伝承をおしつぶす可能性があると批判しているのである。

そして大江健三郎は懸念する。ウルトラマンなどの超人間的科学スター

からあたえたれる印象は、科学の絶対的な威力が地球を滅亡から救い、人類に未来をあたえるという正義としての科学の威力であり、それと背中合わせになっている科学の悪、科学のもたらす人間的悲惨に目をそむかせかねないと。

また怪獣とウルトラマンたちとの格闘によって繰り返し都市が破壊される。だがそれを見ている子供たちは、そんなことに無関心で、やがてウルトラマンが怪獣をねじ伏せ、怪獣をやっつけることに熱中する。そしてウルトラマンが勝利すると、ウルトラマンは沈黙したまま宇宙へ帰還する。子供たちはカタルシスを感じながらウルトラマンを見送る。

大江健三郎は「もしリアリズムによる怪獣映画がありうるとすれば、それはまず科学の悪、科学のもたらした人間的悲惨をも担いこんでいるウルトラマンこそ描きださずにおかなかっただろう」。「ヴィエトナム戦争が終結すればヴィエトナムの破壊しつされた都市と村、人間生活と人びとの心はたちまちフェイド・アウトし、『名誉ある撤退』をする米軍兵士の画面にキッシンジャー、ニクソンの顔を大写しが重なって、ヴィエトナムは終わったというカタルシスの情緒をうけとるような、そうしたタイプの受身の精神をそなえた若い日本人が育ってきているとすれば、かれらのつちかうはずであった論理のリアリズムは、幼少年時のうちに、自然の理性ともどもウルトラマンによって破壊されたのである」と述べている。

こうした大江健三郎の批判にたいして、驚いたことに製作サイドの助監督である打海文三が「僕だって『ウルトラマン』を弾劾したいのだ。ありていに言うと、1973年1月以来、実作の過程でなんとかして『ウルトラマン』を弾劾してやろうと狙い続け、『破壊者ウルトラマン』に接してからは更にその想いがつのったのだが、『ウルトラマン』の背中に小石を投げつけることもできなかった。だから紙に書いて弾劾してやる」とウルトラマンを弾劾すると表明するのである。

なぜ打海文三は『ウルトラマン』を弾劾するのだろうか。

打海文三は「戦争、核兵器、公害、人種差別、等々から嬰児殺し、教育ママゴンに至るまでの、現実的恐怖・怪獣的現実が、生物的形態をとって非現実化されたものが「怪獣」だとするならば、『ウルトラマンに助けて欲しい』と大人たちが冗談めいた本意をもらすように、『ウルトラマン』は非現実的願望・ウルトラマン的現実が虚構のなかで現実化されたものである」という。

さらに打海文三はいう。子供たちに絶大な人気があり、強きヒーローであるウルトラマンは、金属的・人工的な特性をもつ非人間的肉体をもつ者である。これは現代の神話である、科学は万能という科学拝跪主義であり、ウルトラマンの内に科学と人間の相克を見出すことはできないと断じている。

またウルトラマンは怪獣と闘い、これを倒すかあるいは害のないものにしてしまうが、往々にして善良な怪獣を宇宙の彼方に放り投げる。打海文三はこう書いている。

「怪獣化する怨念は地蔵やセミだけのものではない。交通事故で死んだ若き母が怪獣をひきつれて甦り、車絶滅を企てる『No.42幻の母は怪獣使い』。今や公害に格上げされた走る凶器。人間自ら造り出したこの諸不幸の根源へ怨みをこめて死者は甦える。巨大な怪鳥をひきつれた若く美しい母の幻が高速道路を襲い始めた時、僕らはどんなに歓喜したことだろう!しかしここまでだ。宿命への敗北。路線への拝跪。ウルトラマンタロウは怪獣を倒しかつ蘇生させ、母の幻もろとも宇宙の彼方へ。現実の矛盾を矛盾もろとも暗黒の宇宙へ。

怪獣が何らかの正当性をもつ時、いつもこのパターンをくりかえす。大事なところでいつもウルトラマンタロウが現われ、事柄の本質をアイマイなものにしてしまう。僕らはいつまでこのようにして、ウルトラマンタロウに敗北し続けるのだろうか」というのだ。

さらに打海文三は、「ウルトラマンはヒーローとして最強者であり、怪獣と闘い、これを倒さねばならない。この宿命的な路線は決して外すことの許されないものである。だからできるだけハデに怪獣と闘って、怪獣を徹底的に痛めつけ、木端微塵に破壊することが望ましい。宇宙へ返してやるなどという中途半端なことはしない方がよい。そして他方において、現実の不幸な世界を提示すること。ウルトラマンが勝とうが負けようが、ウルトラマンとは無縁に、しかし怪獣とは関わりをもつところの、厳と存在する世界を提示しうるならば、僕らは九分どおり成功したことになるだろう」という。

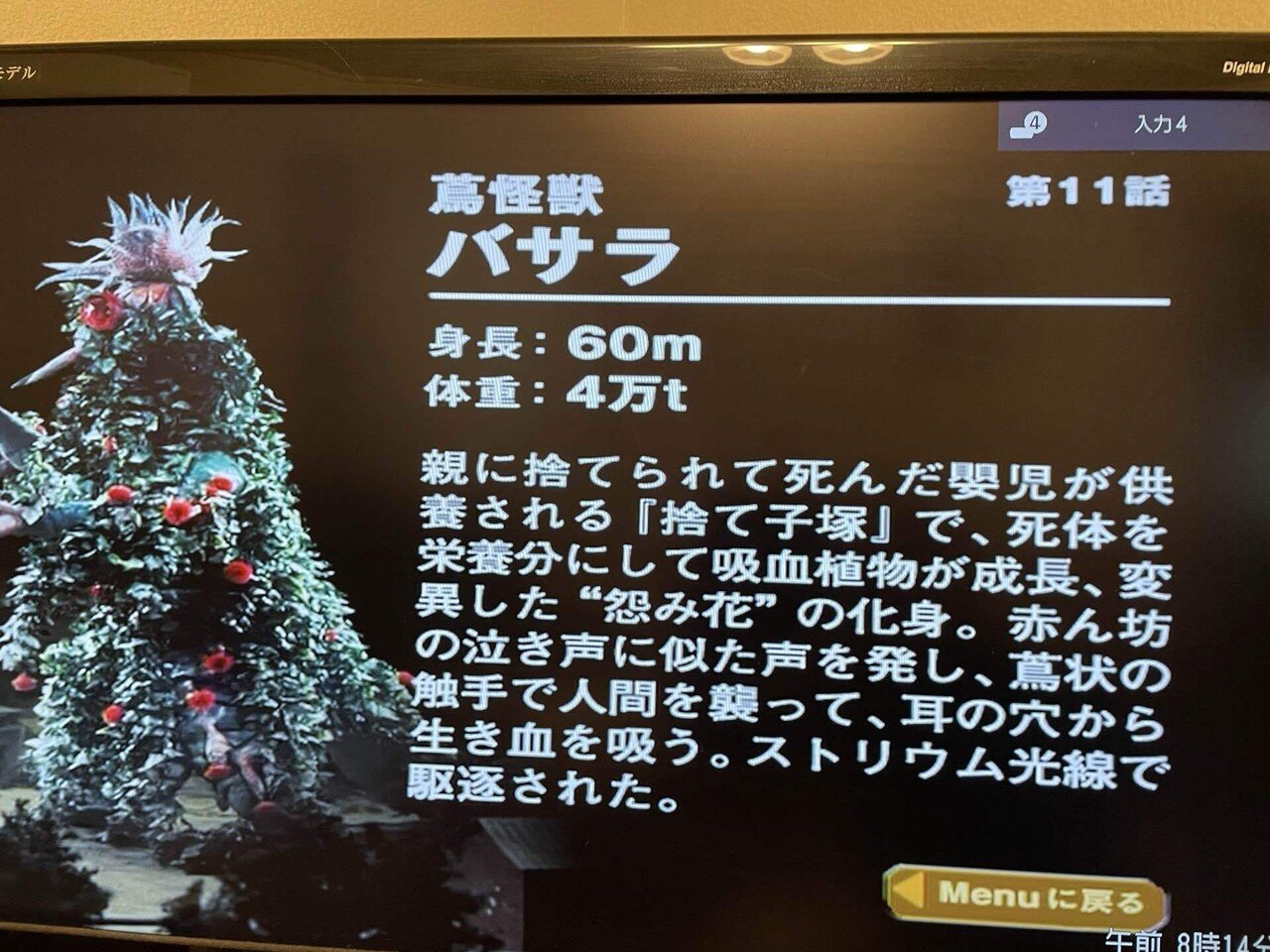

そして打海文三はその成功例として「『No.11血を吸う花は少女の精』がそうした地平を切り開らいた作品として今なお僕らを圧倒し続けている。嬰児殺し・嬰児虐待が乱れ咲く暗い世相をシンボライズするかのような捨て子塚。赤ン坊の怨み花が咲いている。そのまっかな花をハサミで摘みとるみなし子の少女。交通事故遺児なのか母に捨てられたのか、愛に飢えた少女にとって、捨て子塚に咲いた怨み花は母のごとく愛の対象であり、憎しみの対象でもある。そして遂に、捨て子塚の魂たる怨み花はフギャアフギャアという嬰児たちの亡き声に包まれて、吸血怪獣バサラの本体を現わす。バサラ対ウルトラマンタロウの闘いほど華麗な戦闘を、僕は今だかつて見たことがない。テーマソングのカラオケにのって、軽快なリズムに合わせて、色鮮やかなバサラをストリェウム光線で木端微塵にやっつけたのだ。そして今日もまた、薄幸の少女はハサミをチョッキンチョッキンならしながら、花は何処?と墓場を探し歩いている。すると何処からかまた、フギャアフギャアと嬰児たちの悲しげな泣き声が聞こえてくる。科学の粋を結集した人間たちの戦闘部隊=ZATでさえ歯が立たなかったバサラを、いとも簡単に屠ったウルトラマンタロウは、かよわい少女の不幸さえ救うことができない。もちろん、捨て子塚にこもる無数の嬰児たちの怨念とその具体的な不幸になど、指一本、触れることもできないのだ。このようにして、怪獣出現=大いなる恐怖→ウルトラマンの活躍=豊かなる安堵、という自然の理性破壊のカタルシスの体系(破壊者ウルトラマン)は突き崩されざるをえない」と書いている。

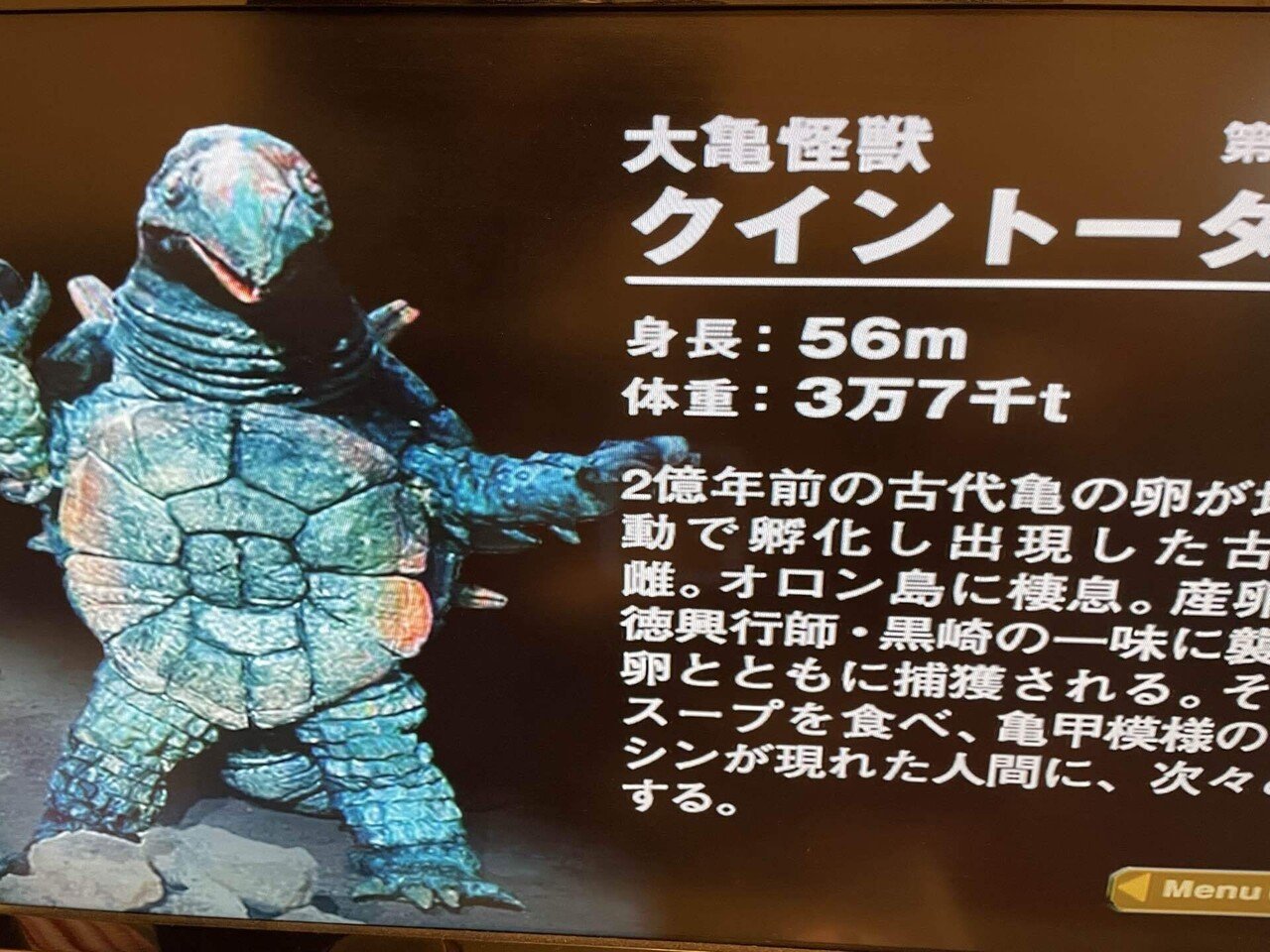

打海文三は「No.4大亀怪獣東京を襲う」を取り上げてさらに続ける。「復讐を果たしたカメ怪獣夫婦は仲睦まじく生活するオロン島。日没寸前の水平線は空海を紅に染め、大艦隊のシルエットが突如として現われる。一斉艦砲射撃!天を焦がし地を焼き払う火柱と、耳をつんざくミサイルの炸裂音の中でのたうちまわるカメ怪獣。……手負いの母怪獣は東京を襲い、ウルトラマンタロウに倒されたのち子ガメを生み落とす。ウルトラマンタロウは、父子怪獣の弔戦にさらされながら苦悩し、またもや母ガメを蘇生させ、三匹のカメ怪獣をウルトラマンセブンの助けを借りて宇宙の彼方へ連れ去る。ここでもまたウルトラマンは本質的なものをアイマイにしてしまう。カメ怪獣の悲劇を宇宙の彼方に解消してしまうことによって。ウルトラマンは、あの大艦隊、今もなお七つの海を支配している大艦隊とは、決して対決しえない。逆に、あの艦砲射撃に垣間みることのできた歴史的瞬間を陰蔽することがウルトラマンの歴史的任務なのだ」と弾劾するのである。

そしてウルトラマンタロウが都市を破壊することについては「ウルトラマンタロウにしたところで、怪獣を倒すためには都市破壊が避けがたいという、ウルトラマンであるが故の悲惨な宿命に目が向くわけではない。それは大人たちによって意識的に回避されているのだ。何故ならウルトラマンタロウは、愛し、憎み、悲しみ、そして傷つくきわめてナイーヴなヒーローとして性格づけられているのだから、具体的な被害を目の前ににして、自己の宿命の悲惨さに思い及ばないはずはない」と述べている。

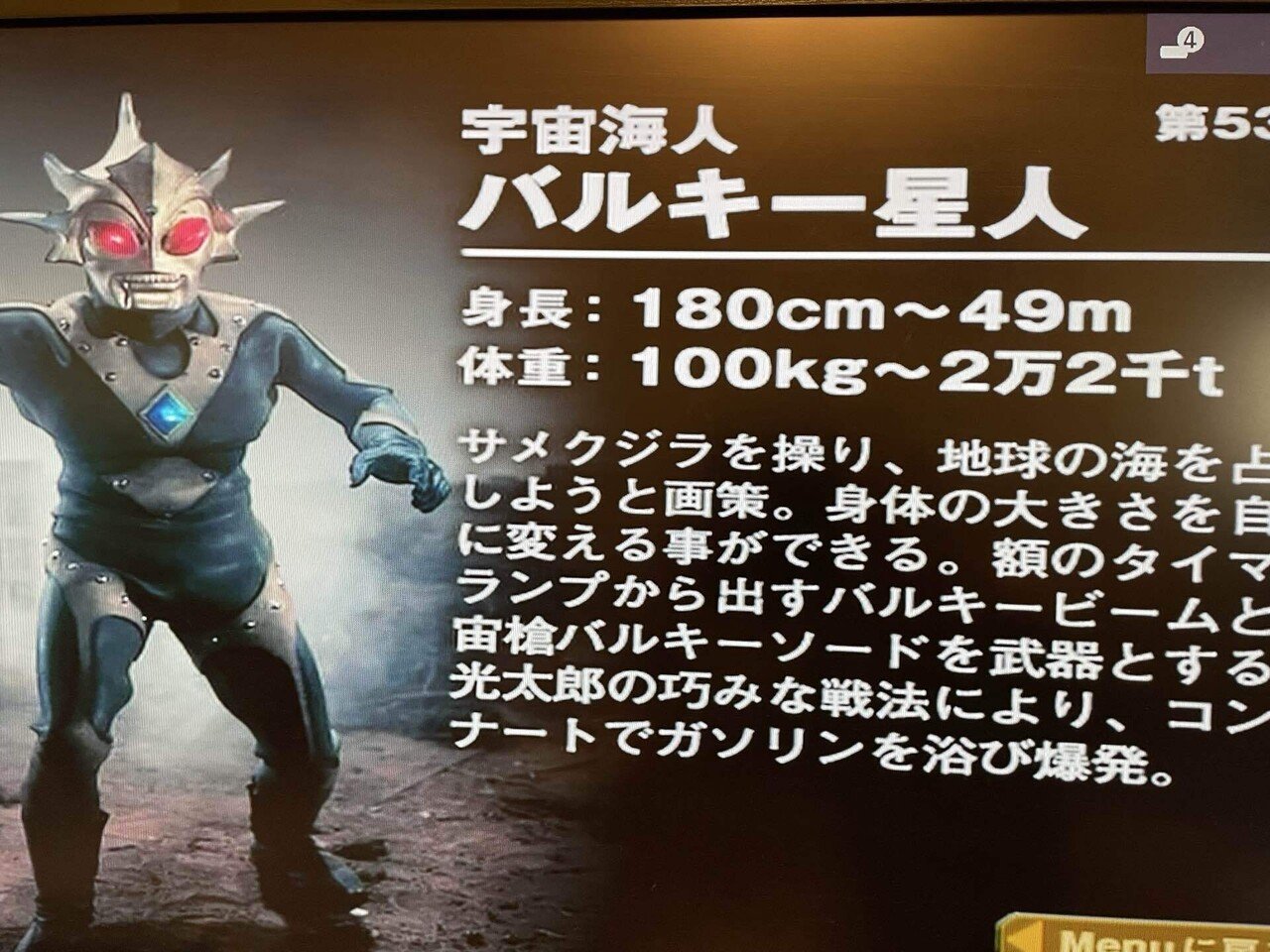

ウルトラマンタロウの最終回「No.53さらばタロウよ!ウルトラの母よ!」で、宇宙海人バルキー星人にタンカーを襲われ、父親を殺された少年健一は「僕はくやしいんだ! タロウが来れば、やっつけられたんだ!」と叫ぶ。それにたいして東光太郎(ウルトラマンタロウ)は「お父さんも、タロウもいなかったら君はどうやって生きていくんだ!」といい、「僕も一人の人間として生きて見せる。僕もウルトラマンのバッジを頼りにしない」といい、バッジを捨てる。そこへ凶悪無比のバルキー星人が現れる。東光太郎は「この地球は人間の手で守ってみせる! よく見ておくんだ。人間には知恵と勇気があること……」といい、ウルトラマンタロウではないにしても、やはりウルトラマン的な奮闘でバルキー星人を倒した東光太郎は、1974年4月5日、銀座の歩行者天国の人ごみに消えた。

そして打海文三は「もし僕が、ウルトラマンタロウを激しく愛したからこそ激しく憎むこともできたのだ、と言うならまるで子供じみていると笑われるかもしれない。しかし、思いかえせば罵詈雑言を浴びせることしかできない僕に、僕は、ウルトラマンタロウを愛していた僕を感じる」と書いている。

思えば、打海文三が「我が青春のウルトラマンタロウ」を書いた1974年から50年が経とうとしている。大江健三郎や打海文三がふかく憂慮した怪獣的現実はどのようになったのだろうか。公害といわれていたものは、地球規模の温暖化による気候変動で洪水や飢饉、パンデミックをもたらし、核兵器の脅威もロシアのウクライナ侵攻やガザの戦争で薄れることはないように思われる。現実はますます怪獣的現実に変容しており、必ずしも、「科学の絶対的な威力が地球を滅亡から救い、人類に未来をあたえる」という正義としての科学だけでなく、科学の悪、科学のもたらす人間的悲惨に目がいくのが現状ではないだろうか。

最後に東光太郎が言った「この地球は人間の手で守ってみせる! よく見ておくんだ。人間には知恵と勇気があること……」という言葉が実現される日が来ることを祈って筆をおきたい。

「台湾と

「台湾と