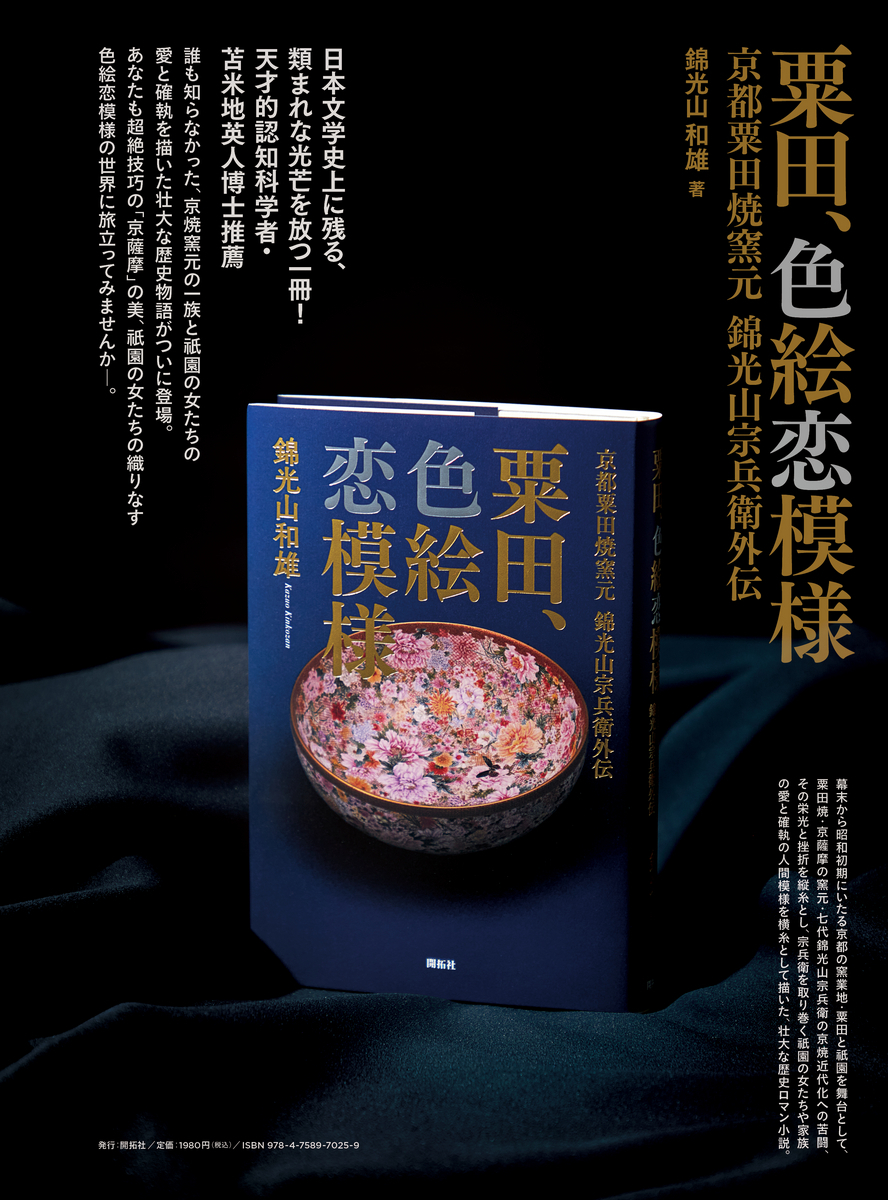

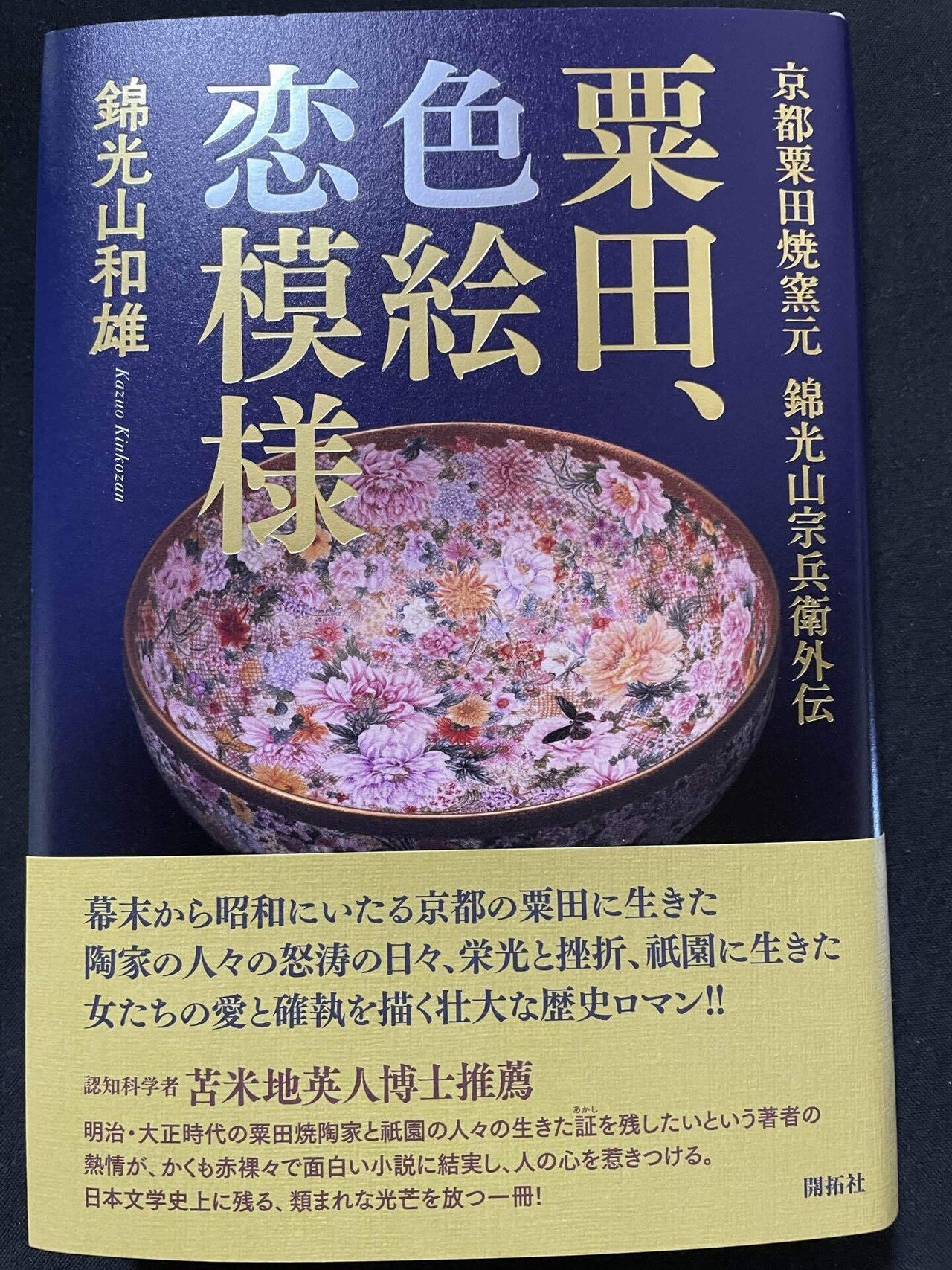

2023年1月に発売した拙著『粟田、色絵恋模様』の「ためし読み」企画を試みることにいたしました。

『粟田、色絵恋模様』は、京焼を代表する京都粟田焼窯元で、わたしの祖父である七代錦光山宗兵衛と祖母千恵および父雄二など、錦光山一族をモデルにした小説であります。

下の帯にありますように、幕末から昭和にいたる京都の粟田に生きた陶家の人々の怒涛の日々、栄光と挫折、祇園に生きた女たちの愛と確執を描いた壮大な歴史ロマンであります。また表紙の装幀の「花蝶図大鉢」(京都国立近代美術館)は祖父七代錦光山宗兵衛の作品であります。

ちなみに『ダイヤモンドダスト』で芥川賞を受賞し、映画にもなった名作『阿弥陀堂だより』の著者で芥川賞作家の南木佳士氏が、『粟田、色絵恋模様』を読んでくださり、「この2日間で一気に読了しました。京都の伝統ある窯元の終焉の過程と祇園の女たちのたくましい生きざまが過不足なく描かれており、一級の小説でした。これほど引き込まれた小説には久しぶりに出会いました。時代を担った一族の物語を書き残しておきたい、との二代にわたる強い想いを支えるしっかりとした筆力あっての一冊であり、敬服いたします」 と過分なお言葉をいただきました。

また天才的科学者苫米地英人博士の推薦もいただいております。

ところで『粟田、色絵恋模様』は、以下の目次にありますように、八章とあとがきで構成されております。

目次

第一章 宗兵衛と二人の女

第二章 宗兵衛、パリ万博へ

第三章 宗兵衛、粟田のアール・ヌーヴォーへ

第四章 別離 千恵と雄二

第五章 祇園の女たち

第六章 雄二と錦光山家の人々

第七章 巨星 墜つ

第八章 粟田 ロータス・ランド

あとがき

本来なら第一章 宗兵衛と二人の女 からためし読みしていただくのが順番ですが、わたしがなぜこの小説を書いたのかが分かりますので、あとがきから始めさせていただきたいと思います。

あとがき

この小説は、わたしの父雄二の自伝的小説「廃園(あれ果てた園)」を原案としたものです。父の自伝的小説は、四百字詰め原稿用紙で五百四十五枚におよぶもので、九十歳ちかくの最晩年まで書き続けたものですが、途中、晩声社という出版社から出版することになったのですが、その出版社が倒産してしまい、日の目を見るには至りませんでした。

この小説で父の自伝的小説をベースにしているところは、主に父雄二の幼少期から青年期にいたる部分であり、とりわけ祇園の女性たちとの関わりの部分であります。父の自伝的小説がなければ、千恵をはじめお民、お蓮、朝子などの祇園の女性たちの生き生きとした人間模様を書くことはできなかったと思われます。

もっとも、その部分でもわたしの想像力でいろいろ手を加え、脚色ならびに創作しています。それ以外の、わたしの祖父の七代宗兵衛の京焼の改革への取り組みに関わる部分は、わたしの創作と言えます。とはいえ、父の原案なくしては、この作品は出来上がらなかったことを考えますと、この小説は父雄二との合作と言っても過言ではありません。

父の果たせなかった夢を、今回こういう形で果たすことが出来、いまやっと肩の荷が下りたような気分に包まれております。

わたしが、この小説で書きたかったことは、幕末から昭和初期へと至る粟田焼窯元・錦光山家一族の苦難と栄光、挫折の歴史であります。この小説で書きましたように、錦光山家は、「京薩摩」という華麗で緻密な絵付陶磁器で貿易に活路を見出し、京都を復興に導き、最盛期には年間四十万個の製品を輸出していましたが、昭和十年頃に廃業し、いまは粟田神社に「粟田焼発祥之地」という石碑と錦光山工場のあった跡地に「錦光山安全」と書かれた小さな祠が残るだけで、その面影を偲ぶものはほとんどありません。

それはわたしにとって切ないことであります。わたしは、その切なさを埋めるべく、この小説のなかで、いまや失われてしまい、夢、まぼろしとなってしまった、在りし日の錦光山商店(製陶所)とそこで働いていた人々を、あたかも蜃気楼のように立ち上げることができればと思って書きました。

その意味でこの小説は、拙著『京都粟田焼窯元錦光山宗兵衛伝 世界に雄飛した京薩摩の光芒を求めて』を正伝とするならば、それの姉妹編ともなる錦光山宗兵衛外伝とも言えるものであります。

ただそれだけではありません。外伝といたしましたのは、わたしの祖父七代錦光山宗兵衛だけでなく、父の雄二の母方の祇園の女性たちを描きたかったからです。明治時代に花街・祇園に生きた、宗兵衛を取り巻く女性たちは、なんとたくましく、みなけなげに懸命に生きた愛すべき人々で、わたしが愛してやまない女たちであります。その姿にこころ動かされて、なんとしても書き残したかったのです。

読者の皆さまが、あたかも明治時代の京都にまぎれ込み、千恵やお民、お蓮や朝子に導かれて、祇園の街をそぞろ歩くような気持になり、祇園で暮らした明治の女たちの愛憎あいなかばする人間模様や、その心意気を少しでも感じていただければ、著者といたしまして、それにまさる喜びはありません。

なお、本書では一部を除きまして登場人物を実名で記載させていただきました。

(後略)

さて第一章は4つの節からなりますが、最初の1節と2節の出だしを読んで頂きたいと思います。出だしは、わたしの祖母千恵の舞妓の店だしの日からはじまります。

ここではネタバレにならないように詳しくは述べませんが、下の帯にありますように、千恵の宿命のライバルであるお民も登場して祇園の巽橋で対峙するのです。そのあと二人は運命の糸に翻弄されていくのです。

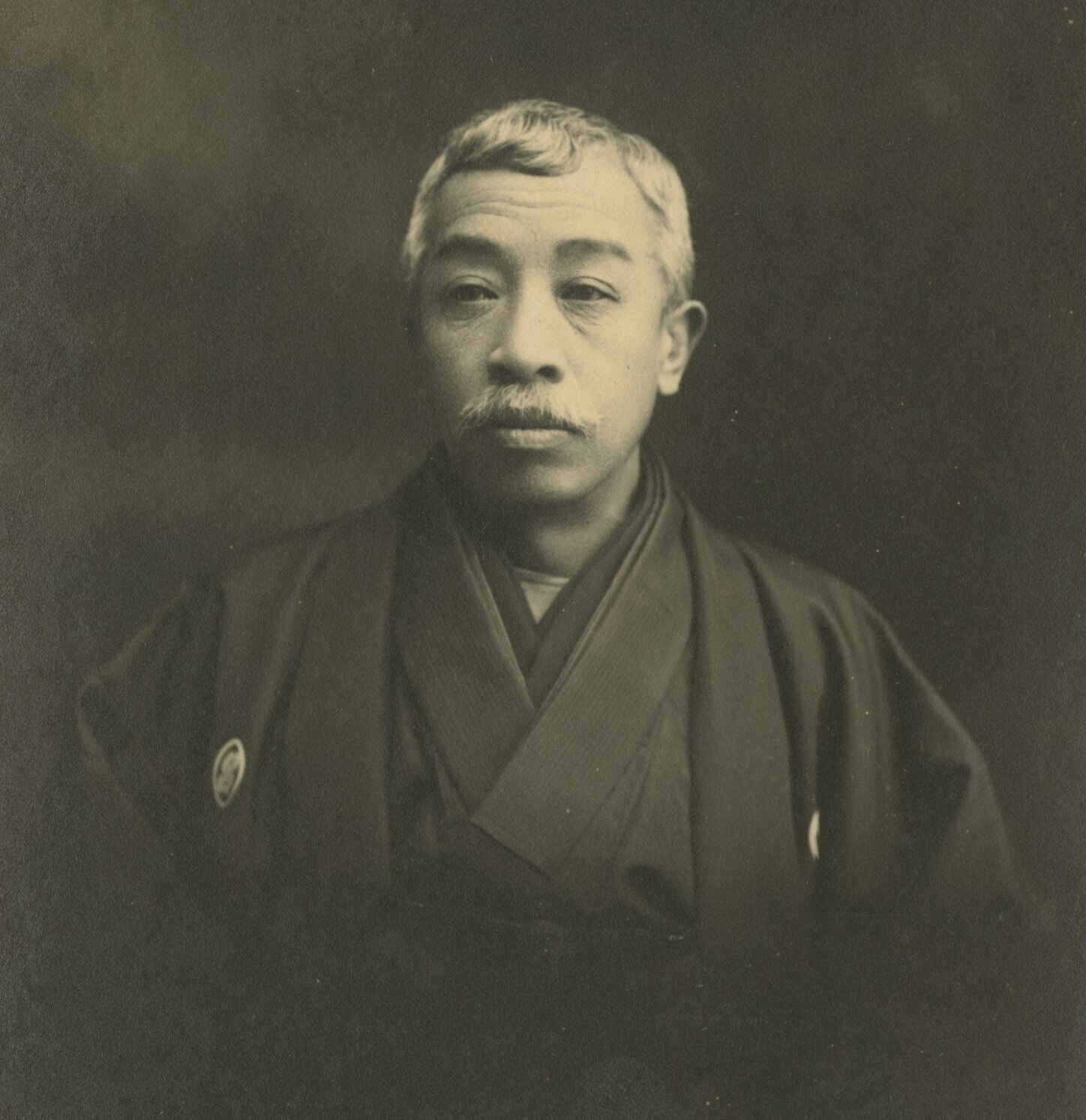

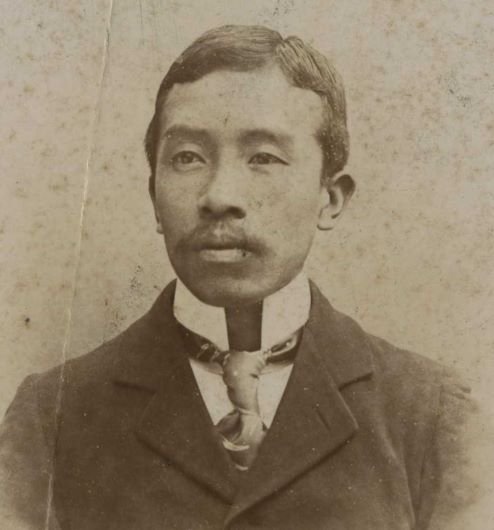

ご参考までに、千恵とお民が対峙した祇園の巽橋と白川(この辺りに、千恵の母お蓮や叔母の朝子のお茶屋、朝乃家がありました)、および若き日の七代錦光山宗兵衛、千恵、お民の写真もアップしておきたいと思います。

それでは第一章宗兵衛と二人の女 からためし読みお始めください。

第一章 宗兵衛と二人の女

1

井上千恵が祇園の舞妓となったのは、まだ寒さが残る早春のことであった。

その日、千恵は鏡のまえに座り、髪結いに髪を結ってもらっていた。肩から腰にかけて、少女らしい硬さが残っており、赤い座布団に正座した小さなお尻からはみ出した足の裏が紅みを帯びて、あどけなさを感じさせていた。千恵はまだ十三歳であった。

「この娘も、うちで遊んで暮らしていたらええのに、あてに似て芸事が好きで舞妓に出るというてきかぬのや。天満屋はんもそないに好きならやらしたりいなとお言いやすし」

母親のお蓮がつぶやくともなくつぶやき、自分も一度は結った髪だと思いながら、髪結いの手が動くたびに、舞妓らしい髪型に変っていく千恵をじっと見つめていた。

天満屋というのはお蓮の旦那であった。彼は大阪の有名な興行師で、雁治郎、梅幸といった一流の若手の役者衆とも関係が深く、京都の南座で顔見世興行を何度も打っており、飛ぶ鳥をおとす勢いであった。そんな天満屋が芸妓であったお蓮を落籍して、祇園の大和橋近くに朝乃家というお茶屋を開かせたのは、お蓮がまだ二十二歳の時であった。翌年、お蓮は千恵を生み、チャキチャキの女将として朝乃家を切り盛りしてきたのである。

「まだどすか?」

朝子が待ちきれないのか、すっかり晴れの黒紋付の衣装を身につけ、部屋に入ってきた。彼女は、ほとんど出来上がった千恵の髪型を眺め、自分もちょっと髪先に指先を当て、ポンと帯をたたいて首筋をシャンと立てた。朝子は華やかな顔立ちで、その襟首には薄紅の白粉を刷はいた下地に、黒い日本髪が艶々と輝いて目が覚めるような二十七歳のあだっぽさであった。

朝子は、二十一歳の時からつい先年まで旧島原の城主で貴族院議員大平子爵の想いものとして、島原の城にも住んでいたこともあり、また東京のお屋敷にも住んでいた。東京暮しの時は、時の大臣や紳士淑女の夜会にも大平子爵と馬車に乗って行ったことがあり、今でも英国風の肩の上が張り、コルセットで細く締めつけたロングスカートの夜会服に身をつつんだ貴婦人姿の写真が残っているはずであった。しかし、大平子爵が逝去すると再び芸妓としてもどり、いまや祇園の名妓として押しも押されぬほどの評判をとっていた。

お蓮と朝子は、父親違いの姉妹であり、二人の亡くなった母親は、祇園町でも名うての髪結いであった。祇園には父親を知らず、子供心にもそれが少しも不自然なことと考えていない子供が大勢いた。お蓮も父親を知らずに育ち、母親に父親のことを聞いたこともなかった。それでも、自分にはまだ天満屋という旦那がいて、千恵も天満屋が父親であることは知っている。それが救いといえば救いだが、いくら舞が好きだといっても、千恵をそんな世界に送りこむことに一抹の不安を感じていた。

先程まで台所でチンチンと鳴っていた鉄瓶がひっそりとしているのに気がついて、手伝いの小女が炭籠から炭を二つ三つつぎ足した。早春といっても、まだ春になりきれぬ寒気が伝わってくるのであった。

「まだ、でけんのかいなあ」と、隣室から声がした。天満屋の待ちわびた声であった。

「もうじきどすわ、お父さん」と、お蓮が答えると、「えーい、もう一本飲みまひょうか」と、天満屋が独り言を言って、台所へ立って行く気配がした。彼はでっぷりと肥えていて、明治もだいぶ経つというのに頭にはまだチョンマゲを小さく乗せていた。

「こんなもんどすやろか」

髪結いがお蓮の方へ顔を向けて言った。お蓮は千恵の前にまわって、丁寧に顔の化粧をしてやった。彼女はしばらく千恵の髪型や化粧の様子を眺めてから、「さあ、お立ち」とうながした。

千恵が立ち上がると、お蓮が両手で赤い長襦袢を後ろから掛けた。千恵は一人前の芸妓がするように前裾をうまく両脚にはさみ込んで白タビをはいた。

男衆の作造が、慣れた手つきで着付をしていき、だらりの帯をぎゅっと力強く締めた。「さあ、でけあがりどっせ!」という声に、いつの間にか部屋に入って来て、うっとりと打ち眺めていた天満屋の赤い顔に微笑が湧き、「ワア、きれいにでけたなあ、成駒家はんに見せたら、なんちゅうてほめてくれるやろか」と、チョンマゲをふるふる震わせながら感嘆の声を上げた。

「あんたはんはお気楽でええなあ。男はんはお金と種を出せばそれでおしまいや。おなごはそういうわけにはいかへんのどす」とお蓮が少しやりこめるように言った。

金と力のある男たちはお茶屋に遊びに来て、酒を飲みながら芸舞妓の舞いを見て、そのなかで気に入った妓がいれば大金を惜しげもなく注ぎ込み、落籍して囲い者にする。お蓮は、内心この天満屋かてかなりの悪党や、自分にお茶屋を任せてくれてはいるが、大阪に本妻がいて京都に仕事があるときに朝乃家に寄り、お蓮を抱いて帰る、そんな道楽者の一人ではないか。そう思うと、憎らしくなってきて、天満屋のほっぺたを思い切りつねってやりたくなるのだった。

「そないなこというたかて、千恵も今日から舞妓になるさかい、わしは一言いうておきたいことがあるのや」

天満屋が何を思ったのか神妙な顔つきをして言った。

「なんどすか、その一言というんは?」

「千恵も芸で身を立てるなら、出雲の阿国のように天下一の女といわれるほどになってほしいということや」

「出雲の阿国? そら、誰どすか?」

千恵がキョトンとした顔をして尋ねた。

「出雲の阿国というのは、幼い頃から出雲大社をはじめ全国の社寺を巡業して、疫病神を追い払う、ややこおどりを踊っていたのや。それが娘盛りになって、北野天満宮でかぶきおどりを踊って大評判となり、天下一の女といわれるようになったのや」

天満屋がもの知り顔で言った。

「そないなことをいうたかて、阿国がはじめたのは歌舞伎で、舞妓の舞とは違うやないか」お蓮が少し不満げに言った。

「昔は芝居も遊芸も悪所というてな、根っこは同じようなもんやったのや。違うのは、阿国が男の格好をして踊ったことや」

「どないな格好やったのやろか」お蓮が好奇心まるだしで尋ねた。

「阿国がかぶきおどりを踊っていた頃は、まだ戦乱の時代で、若者たちは、男髷に鉢巻を締め、腰に大刀脇差を差し、首から南蛮趣味の水晶の十字架や黄金の鎖をかけた異様な風体をして、南蛮渡来の煙草を吸い、京の町を跋扈

していたのや。阿国はそんな異装のかぶき者の格好で踊ったさかい、やさぐれて生きていた若者たちに現世の色恋という慰みを与えて、大喝采を浴びたのや。それで風紀が乱れて、おんな歌舞伎は禁止されて若衆歌舞伎になったのや。それでも、前髪を美しく結った若衆に魂をうばわれて、男色に走る男や情死するおんなが出て、それから前髪を切った野郎歌舞伎が今日まで続いているのや」天満屋が興行師らしく一席ぶった。

「室町から戦国時代というのは、なんや面白い時代だったんどすなあ」

「そうなのや。室町から戦国時代というのは、戦乱や疫病、天変地異のあった乱世やったけど、自由奔放で痛快な気風の時代でもあったのや。それが、徳川幕府の秩序が整うと、新しい力を秘めたものは禁止されて影を潜めてしまったのや。新しいもんは自由な気風がないと生まれてこないのかもしれへん」天満屋が弁舌を振るっている。

千恵は難しいことはわからなかったが、自分も舞妓として店出しする以上、舞で身を立てて生きていけたらと心のなかで願っていた。

「そろそろ行きまひょか」と朝子にうながされて、千恵は階下に降りて行った。

玄関先で、お蓮が燧石をカチッカチッと打って送り出すと、男衆の作造に付き添われて、千恵と朝子は舞の師匠やお茶屋などの主な家を一軒ずつ挨拶にまわって行った。

祇園町の北側から始めて花見小路のお茶屋の挨拶を終えたのは昼もだいぶまわった頃であった。

さすがに千恵も重い衣装を身につけ、慣れないポックリをはいて足取りも重くなっていた。千恵たちが祇園白川にかかる巽橋のたもとまでくると、しだれ柳の新芽が風に揺れるなかを、幼なじみの柳川民が姉さん芸妓のお福と一緒にやってくるのが見えた。お民は千恵と同じ歳であり、幼いころから舞やお囃しを一緒に習った仲であった。たまたま舞妓としての店出しが同じ日になっていたのである。

「お民ちゃん!」

千恵が満面の笑みを投げかけた。お民も笑みを返したが、頬をこわばらせながら上目使いに千恵の方へ目をやった。どないしたんやろか……と、千恵が一瞬顔をくもらせた。

「お民さんも今日店出しやったのやなあ。精々おきばりやしておくれやす」と、朝子がどこかぎこちない空気をほぐすように言った。「へえ、おおきに、朝子さん姉さん、よろしゅうおたのもうします」と、お民が硬い表情のまま頭を下げた。

挨拶を交わしているあいだも、お民はしきりに千恵の衣装に目をやっていた。千恵の衣装は天満屋が金に糸目をつけずにしつらえさせた裾に御所車が描かれ、金糸で彩られた扇面の帯という豪華なものであった。それにひきかえお民の衣装は裾に桜の花を散らしたものであったが、どこか冴えない色づかいで、その差は歴然としていた。

「ほな、お先に、失礼させてもらいます」

朝子の声にうながされて、千恵が狭い巽橋を渡って行った。お民の一行は気おされたかのように佇んでいた。千恵が通りすぎようと、二、三歩行きかけたとき、伏し目勝ちにしていたお民がうっすらと目を上げて声をひそめて呼びとめた。

「千恵ちゃん、ちょっと話があるさかい待っといておくれやす」。千恵が足をとめると、「千恵ちゃんとちょっとだけ話していくさかい先に帰っておくれやす」と、お民はお福に声をかけた。

幼なじみの二人の少女は橋の上で向かい合った。

年かっこうは同じでも二人は対照的であった。千恵は通りを歩いていると、すれ違った男が振り返るほどの美少女であったが、色白でほっそりとしたなで肩をしており、どこか弱々しそうで放っておけないようなところがあった。それに対して、お民はどちらかというと筋肉質で勝気そうな目をしていて、少女ながら世間慣れしているような感じがあった。

「うちら舞妓になったさかい、今日からは、幼なじみというたかて、どっちが祇園一の舞妓になるのか勝負せなあかんのや」お民が言った。

「えッ!」

千恵は思いがけない言葉に息をのんだ。

「あては、継母の、テカテカ頭のびんずるお源の手で祇園町へ来たんや。仕込みとして年季奉公して、やっと舞妓になれたのや。千恵ちゃんみたいに、身内でお茶屋しとって、道楽半分にやってはる妓とはちがいますね」

お民が二重まぶたの大きな目を見開いて言った。

彼女は生みの母がはやり病にかかって早く亡くなり、元芸妓仲間のお源に養女として育てられ、八歳になると、置屋の時乃家に小女として奉公に出され、苦労してやっと舞妓になれたのである。

育て親のお源は女ながら禿ていたので、陰で〝テカテカ頭のびんずるお源さん〞と呼ばれていた。お源は朝乃家にもちょくちょく顔を出しては、猫なで声で「お蓮さんはいつ見ても、お若うておきれいどすなあ」とお世辞を言って、びんずる頭をすりむけるほど下げて、小銭をせびったり、酒を飲ませてもらったりしていた。かつて芸妓であったお源は、いまや容色はすっかり衰え、絵草子に出てくる山姥のように頬はこけ、酒やけで肌もどす黒くなっていた。千恵がお民に反発するように言った。

「道楽とはちがいますねん。うちかて、一生懸命舞の精進しているのや」。「あて、千恵ちゃんとはちがうのや。一日もはよう売れっ子の舞妓になって、一本でも多くお花を売らなあかんのや。びんずるばあさんにも、お小遣をやらんとあかんのや」。「そんなこといわんと、これまでみたいに一緒に舞のお稽古をしたら、それでええのとちがいますか」。「あて、千恵ちゃんのそういうとこがいややねん!」。「そんなッ……」。「自分は家つき娘やいうて、お高くとまってはるのや! あては好きで舞妓にならはったような、お気楽なあんたに負けるわけにはいかへんのや」お民が千恵をにらみつけた。目の奥にメラメラと炎が揺らめいている。

千恵は一瞬たじろいだ。お民のいうように、千恵はお蓮がお茶屋を経営していることもあって、よその置屋に奉公せずに、朝乃家の家つき娘として自前で舞妓の店出しをしたのである。自前で店出しをするとなると、舞などのおけいこ代、衣装、ご祝儀などすべての費用を持たねばならず親によほど甲斐性がないとできないことであった。

そう思うと、小さい頃から小女として時乃屋に奉公して舞妓になったお民にすまないという気持が湧いて来た。だが、それを振り払うように、

「あてにとって舞は命やさかいに、うちかて、舞のことやったら、いくらお民ちゃんいうたかて、負けるわけにはいかへん」と言って、お民を正面から見すえた。

祇園に生まれ育った千恵にとって舞には特別な思い入れがあり、舞だけを見つめて生きていきたいと思っていたのである。

「よういうておくれやした。これで決まりや。あてかて、舞でもなんでもあんたに負けしまへん。覚えておいておくれやす」そう言うと、お民はくるりと背をむけて、振り返ることなく足早に立ち去って行った。

お民の後ろ姿を見送りながら、どうしてこんなことになってしまったのだろうかと悲しい気持で思いを巡らしていると、三カ月前の歌舞練場の稽古場の情景がよみがえってきた。

お民が稽古場で舞を舞っていると、師匠の片山八千代が扇子でピシャリと膝を打った。

「お民はん、どないなつもりで、そないな顔をして舞っているのや」

「えっ!」

お民は凍りついたように動きを止めて、「お師匠さん、そないな顔って、どないな顔どすか?」

と、戸惑ったように尋ねた。

「梅干を口に含んだような、酸っぱい顔をして、うちをにらんでいるやないの。うちになんぞ恨みでもあるのかいな」

「いや、恨みなんて、これぽっちもあらしまへん。あては心をこめて舞っていると、にらむような顔になってしまうのどす」そう言ってお民は顔を伏せた。

「人をおちょくるのもええかげんにおしやす。ええかッ、お民はん、舞というもんはいつも涼しい顔して舞わんとあかんのや。それなのに、あんたは人をにらんだり、思い切り早く身体を動かしたりして、動きが派手すぎるのや。お腹に力をこめて、足のはこびはもっとゆったりとして、上品に舞わなあかんのや」師匠が矢継ぎ早に小言を繰り出してくる。

「お師匠さん、そないにいわはるけど、顔に表情が出てもええのとちがいますか。それに動きをキビキビさせた方がお客さんも喜ぶのとちがいますか」

「なにトンチンカンなことをいうてはるのや。そないなことをいうてはるから、お民はんはいつまで経っても上達せいへんのや。舞というのは、息をつめて心静かに、無駄な力が身体にかからないように舞わなあかんのや」

「そやけど……」お民は不満そうに口を尖らせた。

「舞は心と技の両方から極めていかんとあかんのや。あんたの舞は舞とはいえへん。それにひきかえ、千恵はんの舞ははんなりとしてええ舞や。お民はんも少しは千恵はんを見習ったらどうや」

「へい……」

お民は屈辱感を噛みしめるようにピクリと肩を震わせると、川に転げ落ちた子犬のようにしょげ返っている。

「あの……」

千恵が思わず声をかけようとしたが、お民が暗い目をして千恵をにらみつけるので押し黙ってしまった。

千恵から見れば、お民の舞は動きが敏捷で手や足さばきがキビキビしていて、決して悪い舞ではなかった。ただ、お民は舞うときに、顎をひいて口を少しへの字に曲げ、きつい目でにらむ癖があった。あどけない十三歳の少女が見せる、どこか世をすねたような凄みのある妖艶な表情は真似しようとしても出来ないことであった。千恵はお民の男を挑発するようなその表情に内心舌を巻いていたのである。だが、舞の師匠にはそれが気に入らないようであった。

歌舞練場からの帰り道、お民が不満そうに言った。

「お師匠さんはああいわはるけど、あては取り澄ましたような舞やなくて、キビキビした舞のほうが好きなんや。舞かていろいろ工夫して新しいものを取り入れていった方がええのとちがうか。千恵ちゃんはどう思う?」

「あては舞というのは、動きはゆったりしていても、いろんな動きがそのなかにこめられていると思うのや。そやから、舞うときには、足のはこびに注意して無心で舞うのが一番ええと思うのや」

「そうどすかッ。お師匠さんがいわはる通り、千恵ちゃんは優等生や。お師匠さんにほめられて、さぞかしええ気分やろな」

お民が蜂の一刺しするように皮肉たっぷりに言った。

「…………」

「千恵ちゃんは少しもあての気持なんてわかってくれへんのやな。あてはお客さんが喜んでくれることなら何でもするつもりや。それで人気ものになって、お花をたくさん売ってお金を稼がんとあかんのや」

「お民ちゃん、あてら、そないに、お花、お花といわんでも、舞さえ舞っていたら、それでええのとちがいますか」

千恵がそう言うと、お民が「チッ」と舌打ちした。

「千恵ちゃんはお金なんていらへんというて、さすが家つき娘や。それで、千恵ちゃんはあてみたいにお金のために舞妓になる女を見下してはるのやろ」

「そんな……」千恵が言葉を失った。

「あてと千恵ちゃんとは、天と地ほど差があるのや。千恵ちゃんは家つき娘やさかい、舞妓になってもお気楽に生きていけるのや。そやけど、あてみたいに親なしはお金の心配をして生きていかないとあかんのや。そんなん、不公平とちがいますか」

お民はそう言って唇を噛んだ。彼女は胸のなかで世の中はどうしてこんなに不公平にできているのだろうかと思った。お母ちゃんが早く死んでしもうただけで、どうして自分は惨めな思いをしなければならないのか。両親が病気になったり、亡くなったり、そんなことは誰にでもあることやないか。みんな、そんな不幸な出来事と隣合わせに生きているのとちがうのか。それなのに、運よくそんな不幸に見舞われなかった者は、その幸運をまるで自分の能力のように思って人を見下しよる。見下された者は、自分は努力が足りかったのや、自分はダメな人間なのや、と心が壊れてしまうほど自分を責めま

くる。ああ、こんな世の中はいやや! そんな思いが胸のなかを駆け巡っていたのである。

千恵は稽古場の光景を思い出しながら、そうや、あのとき、お民ちゃんはあてと袂を分かつ決意をしたのや。同じ祇園生まれの舞妓としてともに精進していこうと思っていたのに、ほんのちょっとしたことで、人の心というものは離れてしまうものなのだろうか。それは悲しくやり切れないことであった。千恵は、背筋に悪寒のようなものが走り抜けるのを感じてブルと身体を震わせた。いつか、何かとんでもないことが起こるような嫌な予感がしたのだった。不幸にも千恵のこの予感はあたり、二人の人生に深い陰翳を与えていくことになるのである。

それからしばらくして、千恵が重い足どりで帰宅すると、お蓮が「よう、おきばりやしたなあ、少しお休みやす」とねぎらいの言葉をかけた。千恵が浮かない顔をして二階に上がって行くと、

朝子がお蓮に「今日はお民さんもお披露目でな、途中でばったり出会うたのや、あんまりパッとせん衣装を着てな、お福さんが引いてはったんやけど、お民さんたら、うっすりと眼を上げて、まるでお千恵をにらむようなかっこうやった」と耳打ちした。お蓮はそんな言葉を聞いて、なにやら心を悩ましている様子であった。

それから半年ほど経って、舞やお囃子のおさらいを発表する総ざらいの会である温習会が歌舞練場で開かれていた。

一幕終った頃に、天満屋がやって来て、「雁冶郎はんも、梅幸、福助はんも一緒にと思ったけど、わしがみんなの代表で見に来たようなもんや」と、上機嫌でまくし立てた。でっぷりと肥えたチョンマゲ姿の天満屋と小柄で色白なお蓮が並んで桟敷席に座っていると、桟敷裏の廊下を通りすぎる芸妓や女将たちが、「またチョンマゲ姿の天満屋はんが、お蓮さんに会いにきてはる。あの方、京都で顔見世やったり、芝居打ったり、なんやしら大阪より京都での催し物が多いのも、本妻さんの手前、京都へ来るのに都合よろしさかいやそうですえ、ホッホッホ」と、囁いて通り抜けて行くのだった。

実際、天満屋は京都でいろいろな興行を行ったが、その陰にはお蓮がいろいろ助言したというのがもっぱらの噂であった。お蓮は歌舞伎に造詣が深いだけでなく、ありきたりの女であることに満足せず、「西郷と月照」という小説を書いたり、英語を習ったり、何でも新しいことに興味を持つ、変わり種で、どこか芸術家肌の女であった。

やがて演目が〝五条の橋〞となった。チョン、チョン、チョンと拍子木の音で幕が引かれ、舞台は五条大橋のたもとの場景となった。遠景には京の町と東山の峰が霞むように見え、富菊の演じる弁慶が七ッ道具を背負い、橋の上で大薙刀を抱えこみ、見得を切っていると、妙なる笛の音とともに、ふうわりと白い薄絹を身にまとった千恵が演じる牛若丸が橋を渡ろうとした。弁慶が大薙刀を構えてとうせんぼをしたが、身軽な牛若丸に翻弄されて、きりきり舞をした。その富菊の演じる弁慶のきりきり舞の面白さは絶品であった。千恵の牛若丸も凛々しくて、そのくせ、えも言われぬ艶っぽさ、まるで舞う水仙のようであった。二人の立ち回りの息がぴったりと合っていささかのすきもなかった。観客は、ほうッ、とため息をついて魅了されていた。幕が下りると万雷の拍手であった。

「お酒にのり巻はどうどすウー、ええ、おせんにサイダーはどうどすウー」と、お茶子が客席をまわっている。間もなく、千恵が舞台衣装を脱いで顔の化粧だけはそのままで客席へやって来た。天満屋は酒で首筋まで真っ赤にしながら、「よかった、よかった、お千恵は十六、七歳位に見えたで、色気も十分やったし、すっきりときびきびした味もよう出てた。おまえみたいなチンコロがあんな大きく見えたんは初めてや」と上機嫌で言った。六十歳近い天満屋にとって、千恵が可愛くて堪らないといった様子であった。

その時、朝子が「ああ、お民さんがあそこに」と言った。千恵がなにげなく振り返ると、お民が客席の間を通っていく姿が見えた。どこへ行くのか見ていると、平升席へ吸い込まれるように入って行き、瀟洒なフロックコートを着た若い男に嬉しそうな顔をして話かけている。「どないしたのやろか、お民さん、舞の出番がないのやろか。あの妓も賢い娘やし芸も悪うないのやけど、もうちょっと愛想というのか、優しさというのか、そういうもんが欲しいなあ」とお蓮がつぶやくように言った。

それを聞いて千恵が顔をくもらせた。幼い頃は、人一倍仲がよく一緒に遊んだ仲なのに、舞妓の店出しの一件以来、お民は千恵と口もきかなくなっていた。

「隣の殿方は、錦光山宗兵衛さんやないやろか」朝子がつぶやいた。「ああ、そうや、錦光山宗兵衛さんや。二十一歳のときにバルセロナ万博で金牌を受賞して、翌年のパリ万博で銀牌を受賞したと評判の粟田焼の窯元さんや。なんでも、先代の宗兵衛さんが亡くなられて、十七歳で家督を継がはって、七代目錦光山宗兵衛を襲名されたという話や」と地獄耳のお蓮がしたり顔で言っ

た。

お蓮の話では、錦光山宗兵衛というのは、代々徳川将軍家御用御茶碗師を勤めていた京都粟田焼の窯元で、明治になってからは貿易に力を入れ、京薩摩といわれる華麗な陶器の製造を盛んにやっており、祇園でも名の通った人物だという。

千恵が宗兵衛という男の横顔を見つめた。よく手入れされた口ひげをはやし、背筋をのばして座っている。襟の立ったワイシャツにネクタイを締め、グレーのベストを身につけた姿がモダンでよく似合っている。お民はそんな宗兵衛を相手に夢中になってしゃべっている。何をしゃべっているのだろうか。まだ十三歳の少女ながら早熟なところのあるお民は、京都では滅多に見かけないモダンな感じがする宗兵衛に、憧れを抱いているのだろうか。じっと見つめていると、なにか不思議な感情が湧き上がってくる。

そのとき、男が顔を上げ、一瞬、千恵と目が合った。涼しげな目をしてはるお方やなあ、それが千恵の第一印象であった。

宗兵衛が二十四歳の秋のことであった。

2

五条の橋の牛若丸を舞って以来、千恵は若手の花形として祇園で評判になっていたが、十六歳になった頃には舞の名手として祇園に千恵ありといわれるようになっていた。

そんな秋のある日、千恵は、八坂神社の南門前の中村楼のお座敷に朝子とともに呼ばれて出かけていった。二階の大広間に上がっていくと、三十数名の男たちが一堂に会していた。京都の二大窯業地である粟田の艮組合と清水・五条坂の巽組合の二つの組合が解散し、初の統一組合である京都陶磁器商工組合設立の祝いの席であった。

座敷の中央に羽織袴姿の錦光山宗兵衛が、額の上の少しウエーブがかかった髪をきれいに分けて泰然と座っている。彼は粟田を代表する窯元として統一組合の初代組合長に就任することになっていた。その隣に副組合長に就任する清水の松風嘉定が座っている。彼は宗兵衛より二歳下の二十五歳の若さであったが、がっしりとした体格をしていて、すでに大人の風格があった。

「よろしゅう、おたのもうします」と祇園の芸妓、舞妓が座敷に入って挨拶し、それぞれの席に進み出て行った。よく見ると、お民が宗兵衛の脇に座っている。

しばらくすると、白髪の幹事の男が立ち上がった。

「皆様、ご静粛に願います。ここで、このたび、わが京都陶磁器商工組合の初代組合長に就任されます錦光山宗兵衛君から一言ご挨拶があります」

宗兵衛が咳払いをしてゆっくりと立ち上がった。

「このたび、長年の懸案でございました粟田と清水・五条坂の組合を統一し、京都陶磁器商工組合として再出発することになり、ご同慶の念にたえません。これもひとえに皆さま方のご尽力の賜物と感謝申し上げます。時あたかも来年には平安遷都千百年をむかえ、平安神宮が創建されますとともに、京都ではじめて第四回内国勧業博覧会が開催される運びとなっております。この記念すべき内国勧業博覧会におきまして、わが京都窯業界が一層発展していくためには、新しい技法の開発および意匠改革を進めていくことが肝要かと存じます。若輩の身ではございますが、皆さまのご指導をたまわり、全力を尽くしてまいる所存でございますので、よろしくお願い申し上げます」そう挨拶すると宗兵衛はゆっくりと腰を下ろした。

その後、副組合長の松風嘉定の発声で一堂乾杯したあと、白髪の幹事の「ごゆるりとご歓談ください」との言葉を受け、会場ではしばらく談笑が続いていた。お民はめざとく千恵を見つけて一瞬不愉快そうな顔をしたが、宗兵衛に貼りつくようにしてお酌をしている。そのとき、下座のほうが騒がしくなった。

*

話は飛びますが、後半の第七章 巨星墜つ、第八章 粟田 ロータス・ランド に登場するのが、七代宗兵衛の妻八重の父親で、姉の夫でもある坂本栄太郎(名前はさしつかえがありますので本名ではありません)です。

坂本栄太郎は錦光山商店の総務・経理を担当し実権を握っており、わたしの父雄二と対立します。慇懃無礼でしたたかな人物ですが、写真を七代錦光山宗兵衛とともにはじめてアップいたします。