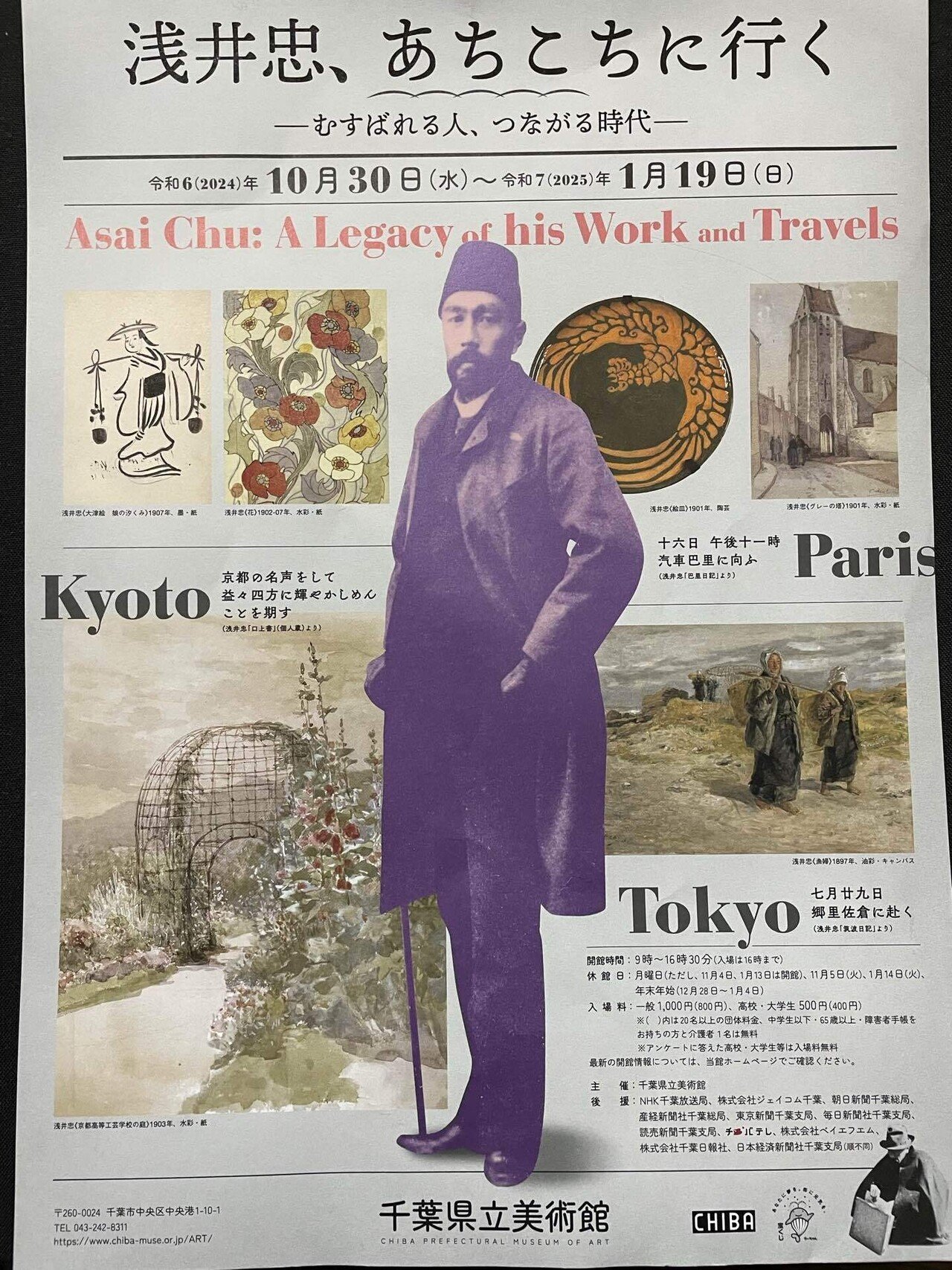

浅井忠は、わたしの祖父七代錦光山宗兵衞と浅からぬ縁があることもあり、千葉県立美術館の「浅井忠、あちこちに行く」展に行って来ました。

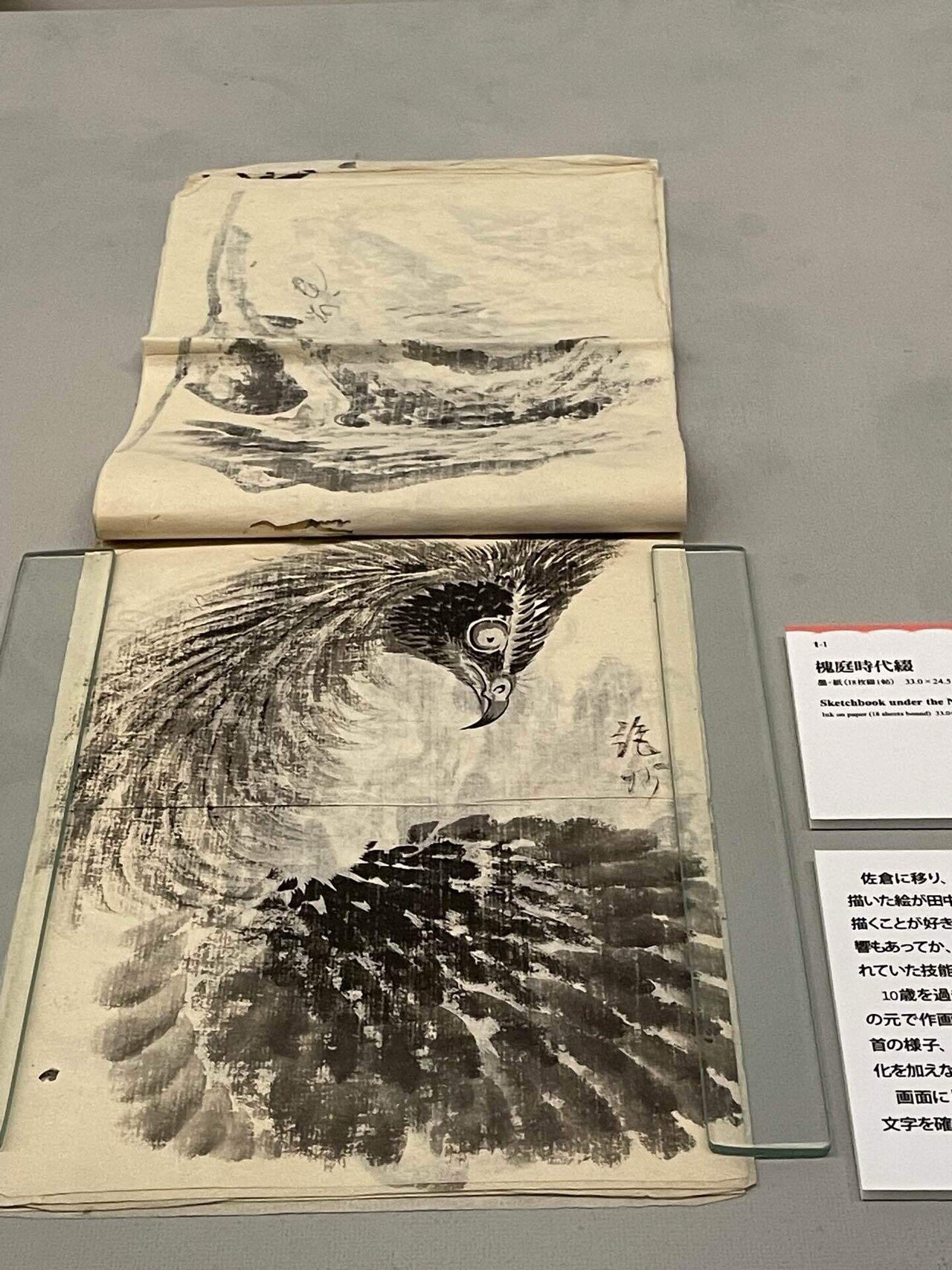

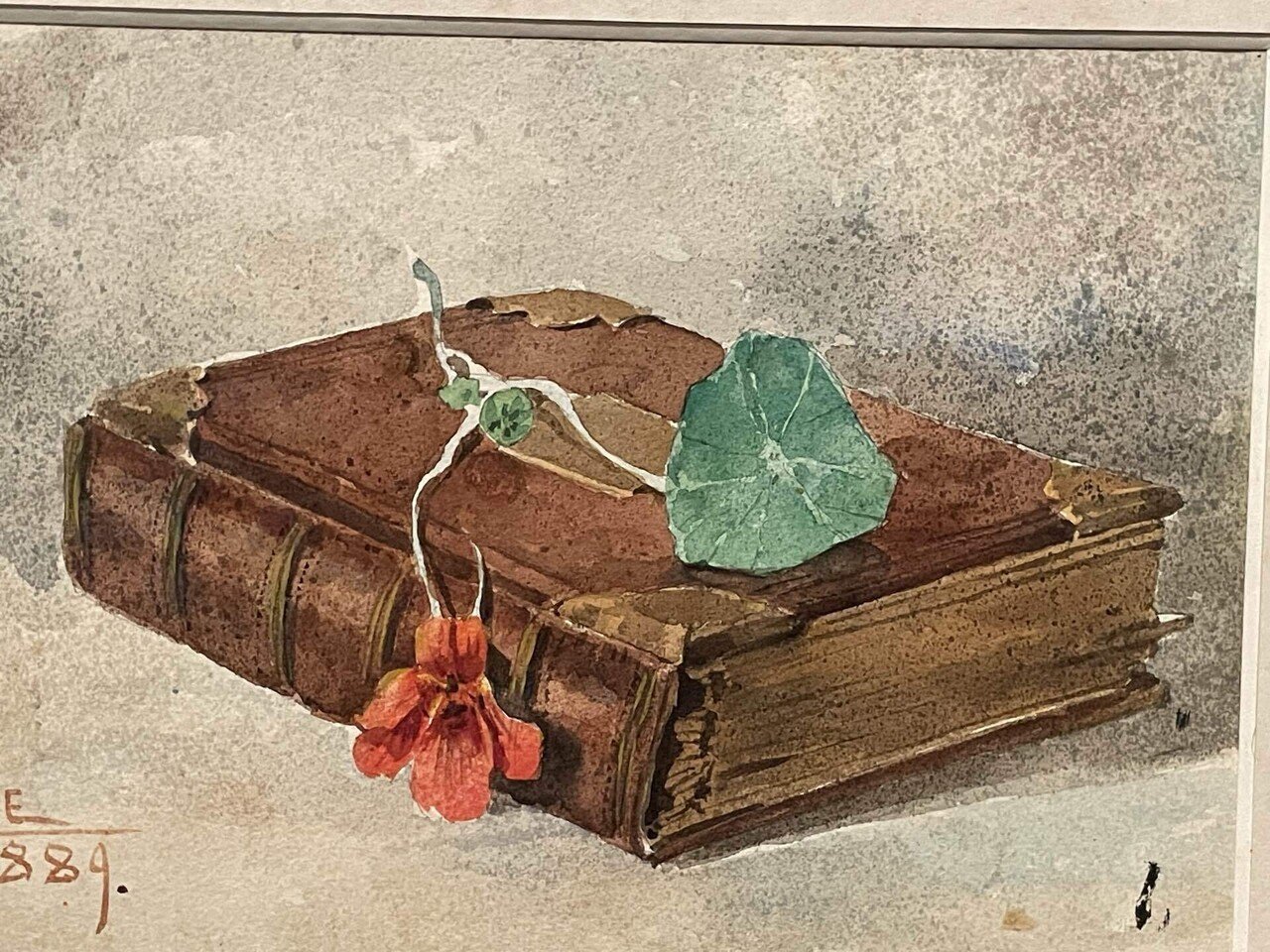

浅井忠は安政3年(1856)に下総佐倉藩の重臣の子として江戸で生まれたましたが、7歳で佐倉に移住、20歳で工部美術学校に入り、イタリア人のフォンタネージから西洋画を学び、明治22年(1889)に明治美術会を結成します。1890年代には東京の根岸近辺に住み、正岡子規と親しくなり、後にパリから雑誌「ホトトギス」に寄稿したり、また子規との縁で夏目漱石とも交友し「吾輩は猫である」の挿絵を描き、ロンドンに留学した夏目漱石の下宿に泊まったりしたそうです。

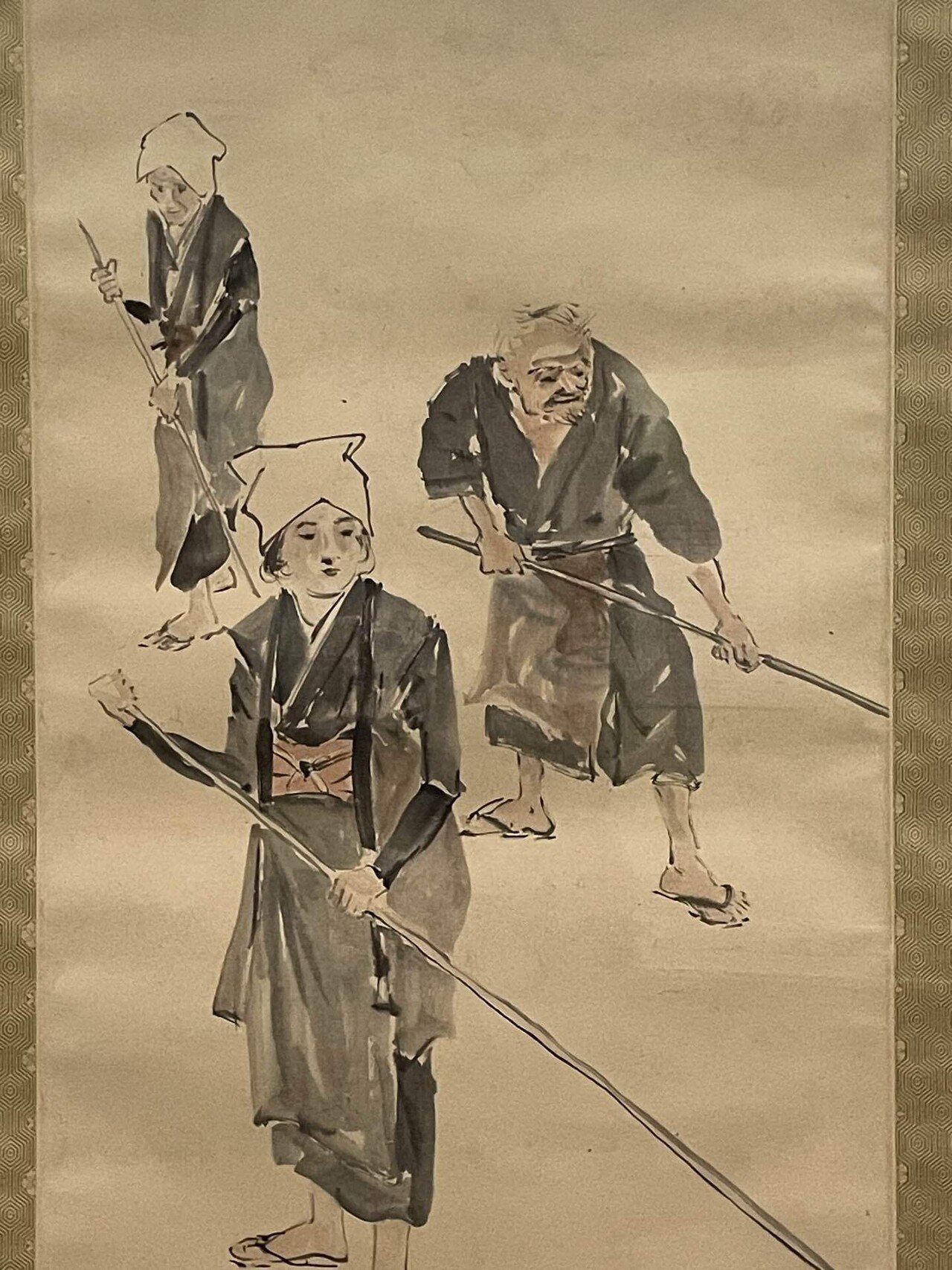

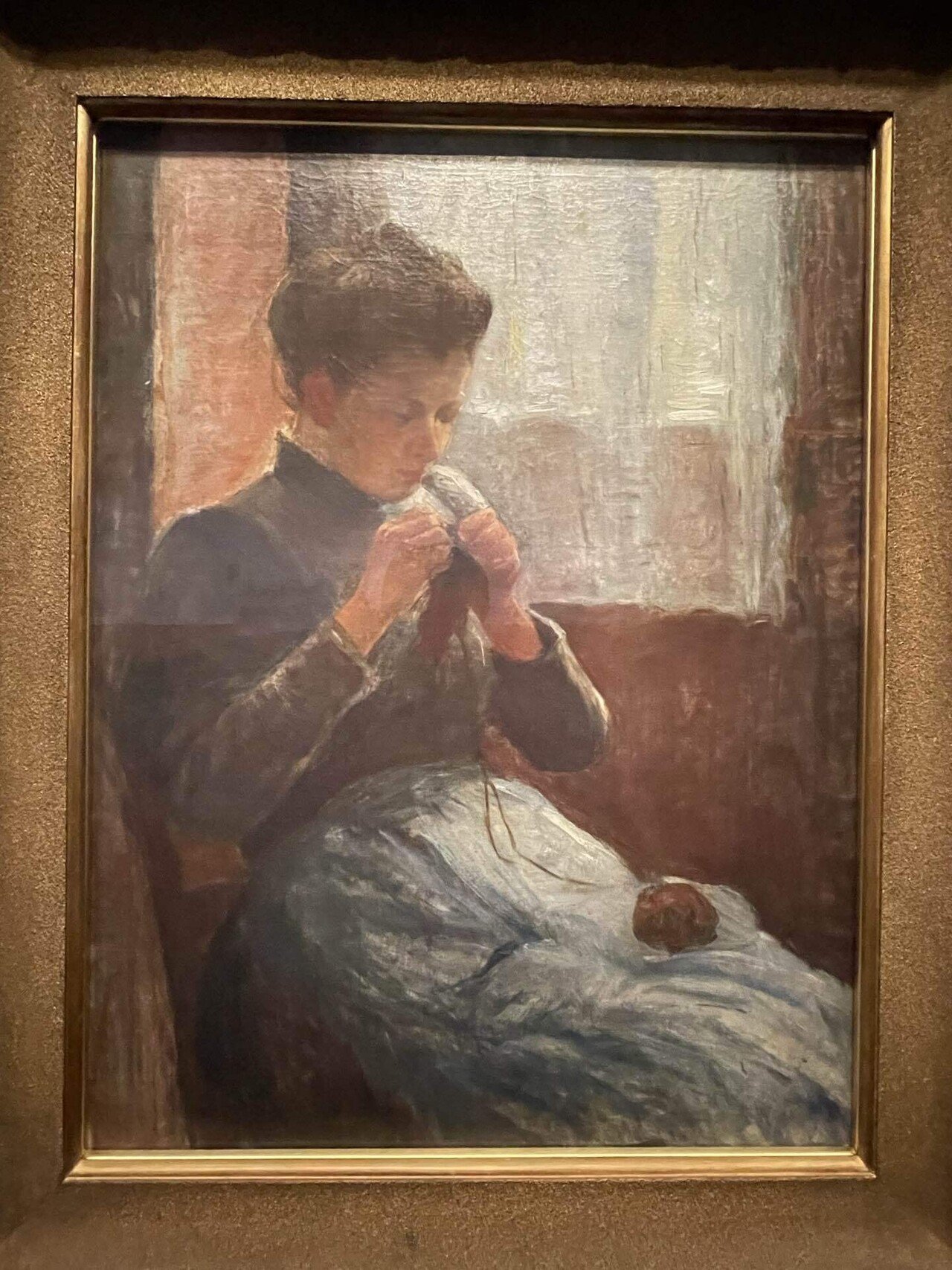

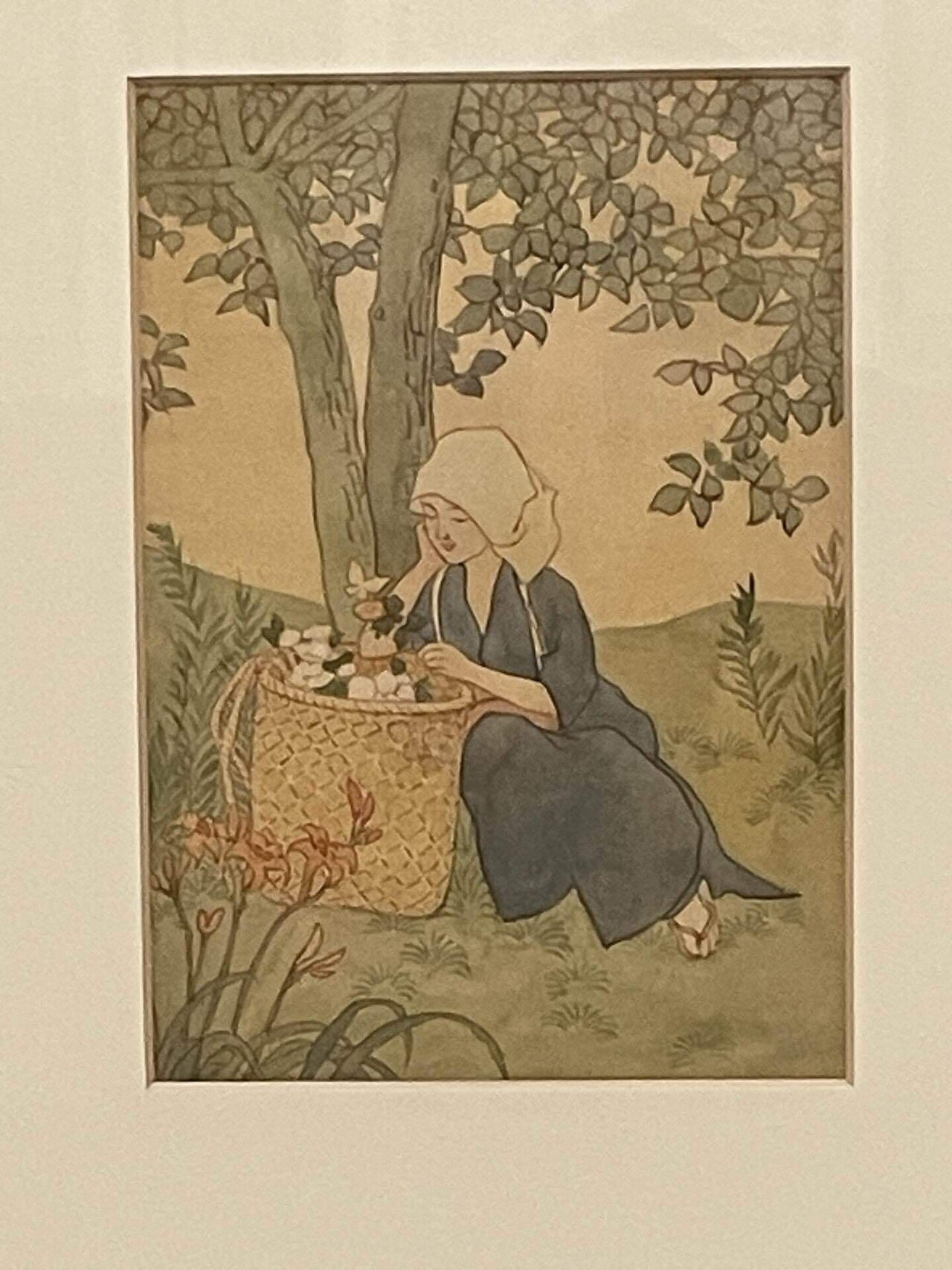

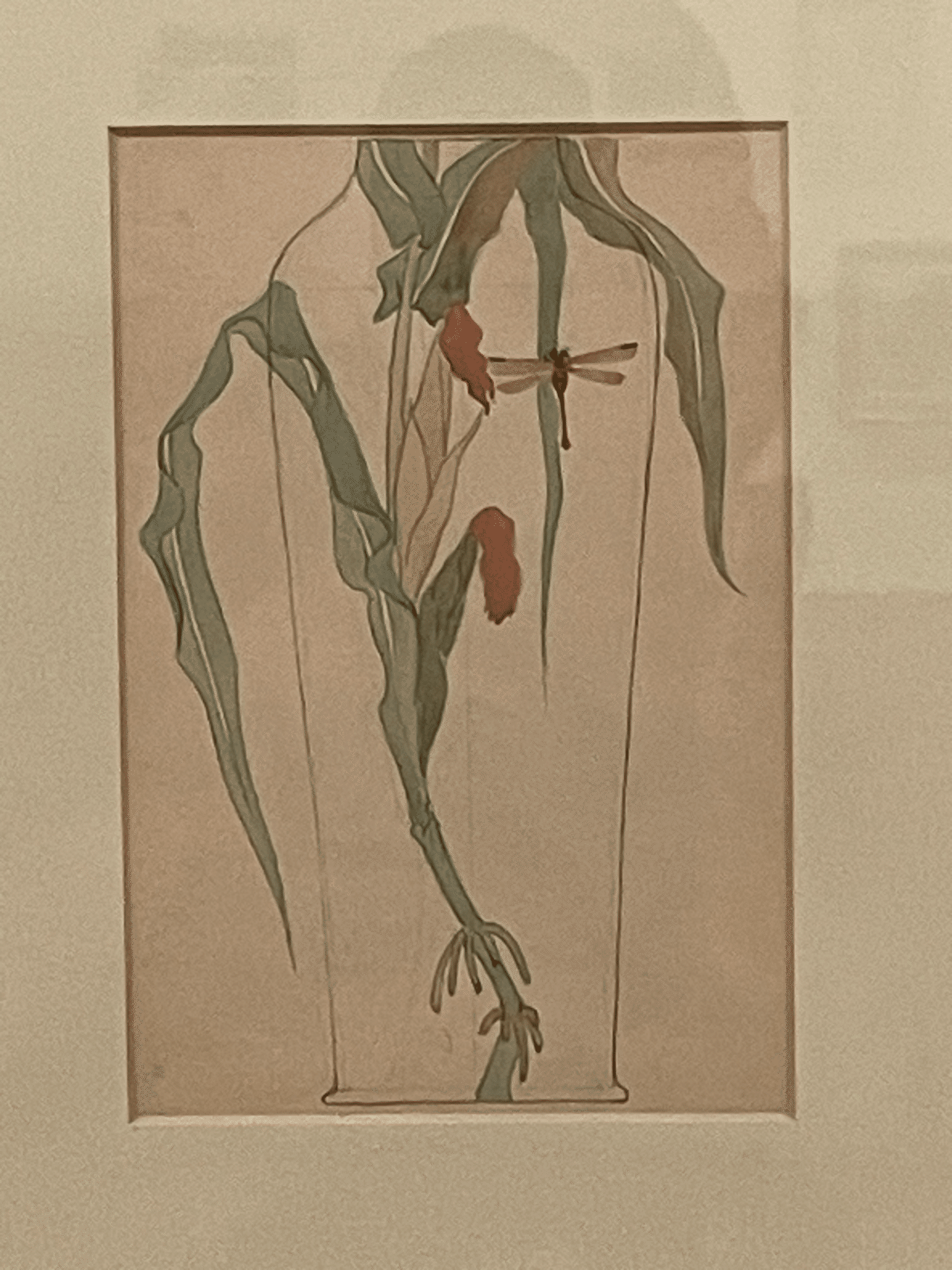

習作もふくめてその頃の作品の画像をアップしましょう。

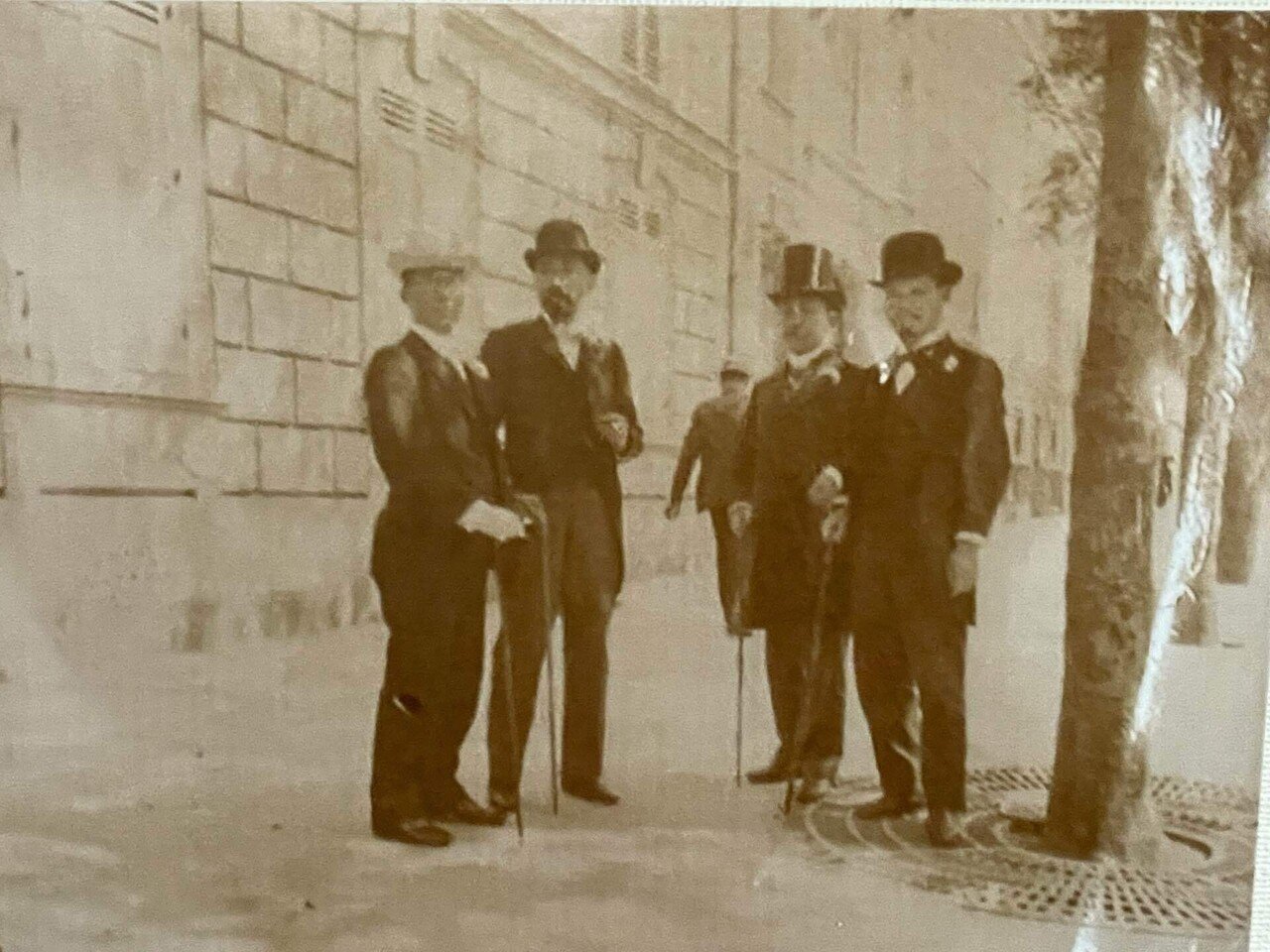

その後、浅井忠は、東京美術学校教授になり、1900年に文部省の命で渡仏し、マラコフ通りのアパルトマンに住みながら、当時開催されていたパリ万博会場にあしげく通い、最盛期を迎えていたアールヌーヴォー様式の絵画をにつぶさに見て、「諸外国の競争にはさまれて、日本画も洋画も実に顔色がない。その前に立ちどまるのも恥ずかしい」と衝撃を受けます。

わたしの祖父七代錦光山宗兵衞も日本画の巨匠、竹内栖鳳や現在の京都工芸繊維大学の初代校長になる中沢岩太博士などとともにパリ万博を視察し、日本の窯業が遅れていることにショックを受け、当時パリにいた初代宮永東山と知り合い、日本の窯業の近代化のために是非とも錦光山窯の顧問として来てほしいと招聘し、また宮永東山を通じて浅井忠とも知り合い、中沢岩太博士の招聘に応じて浅井忠も京都高等工芸学校の教授として京都に来ることになるのです。

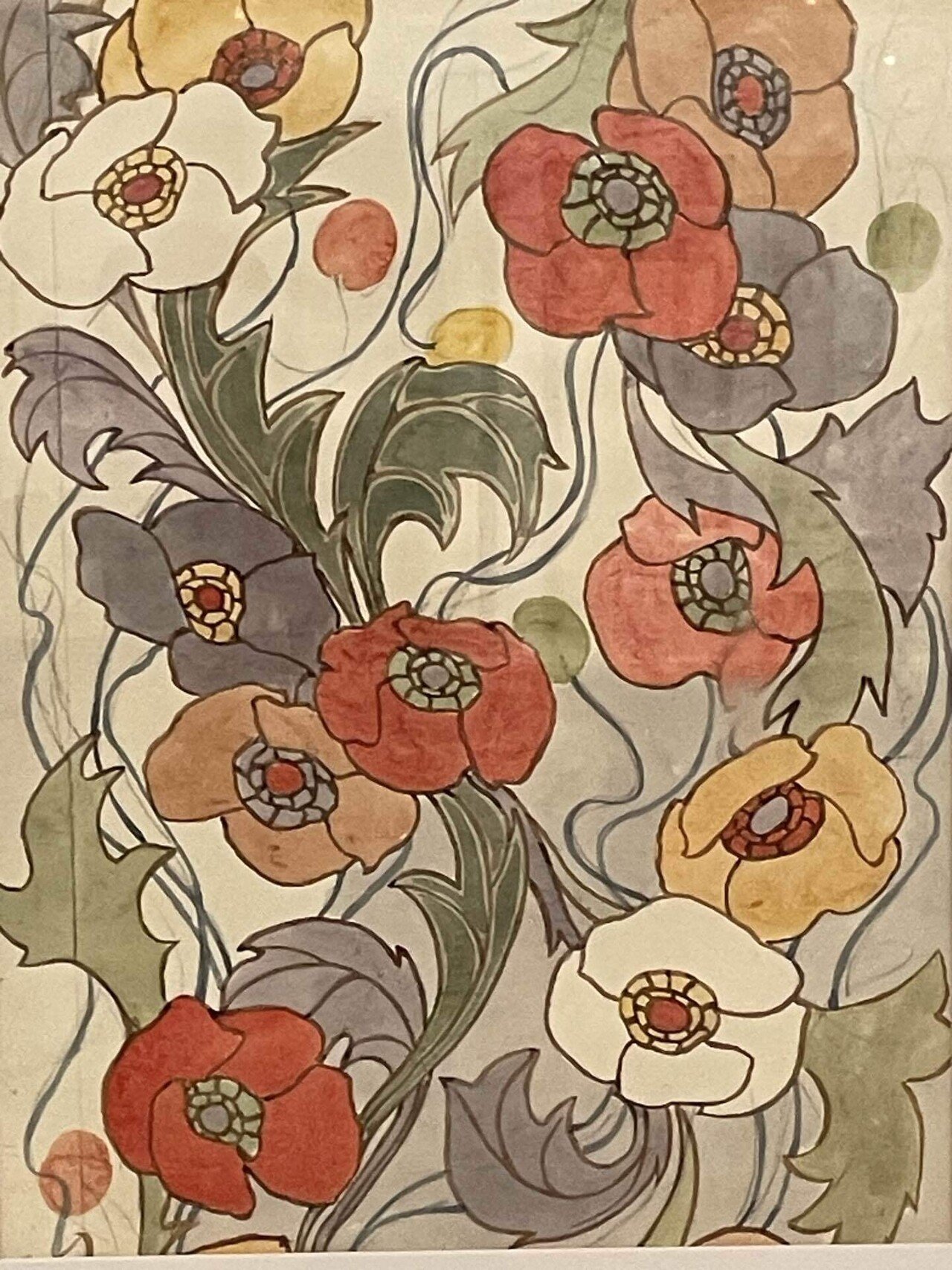

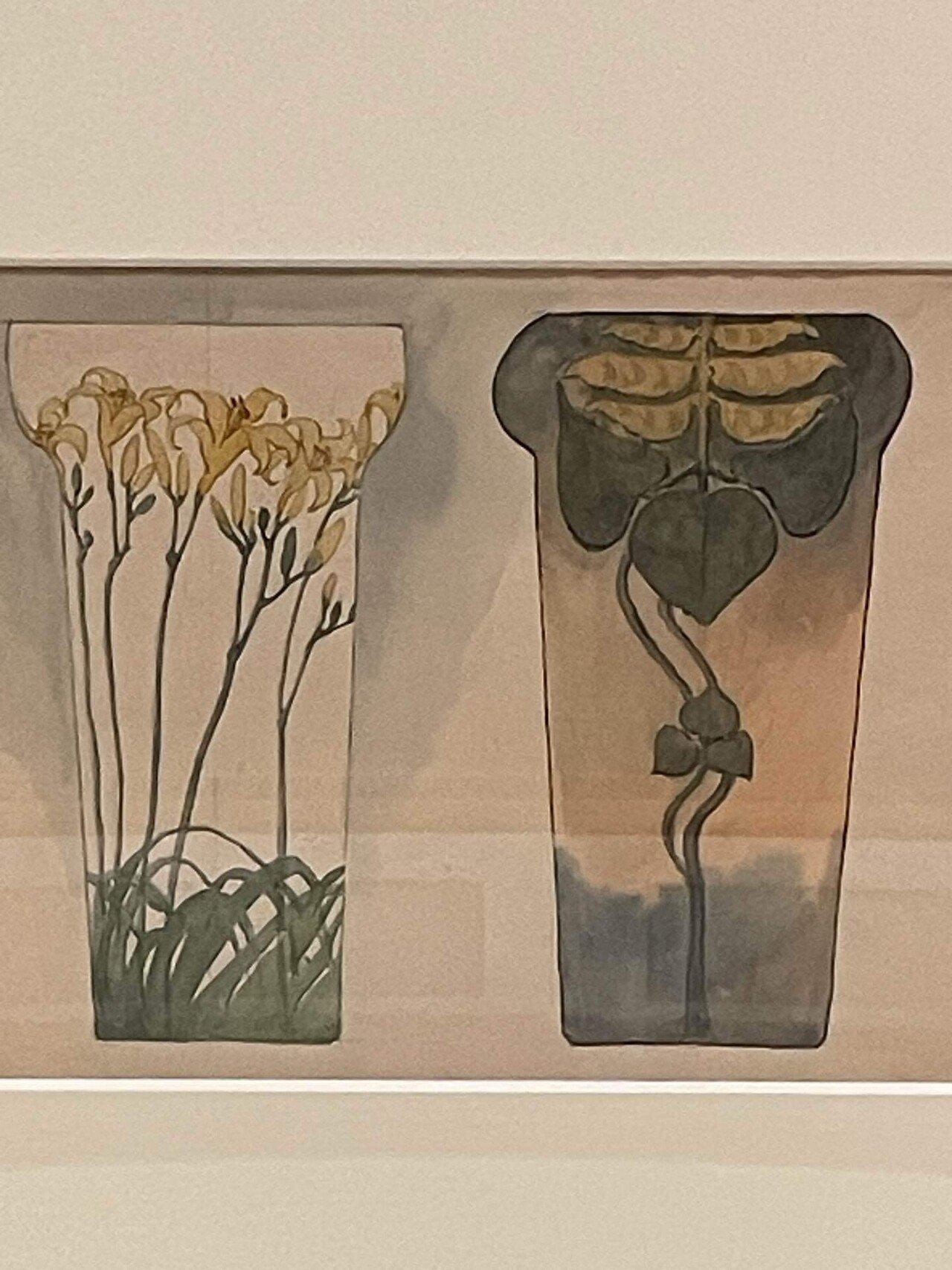

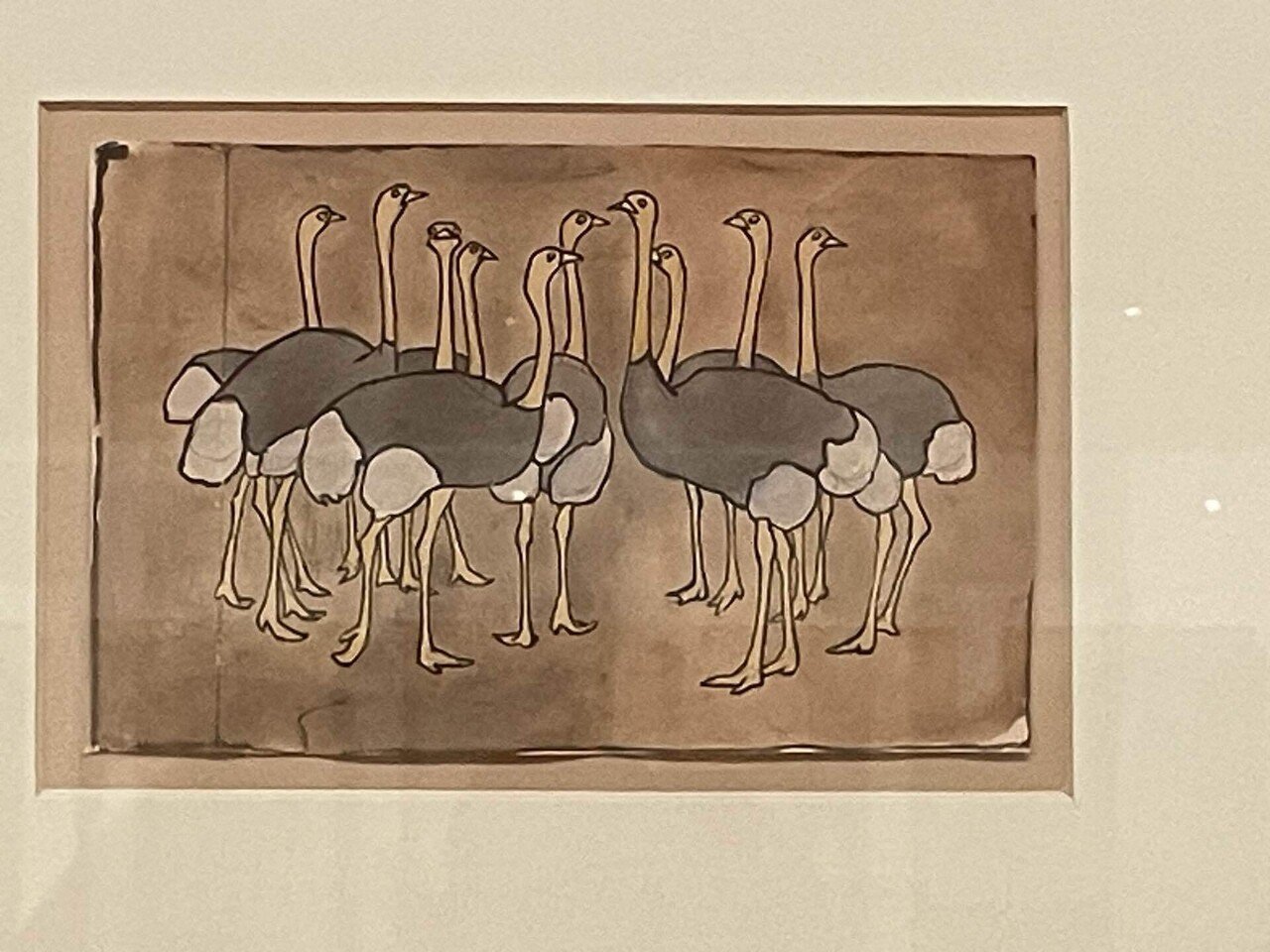

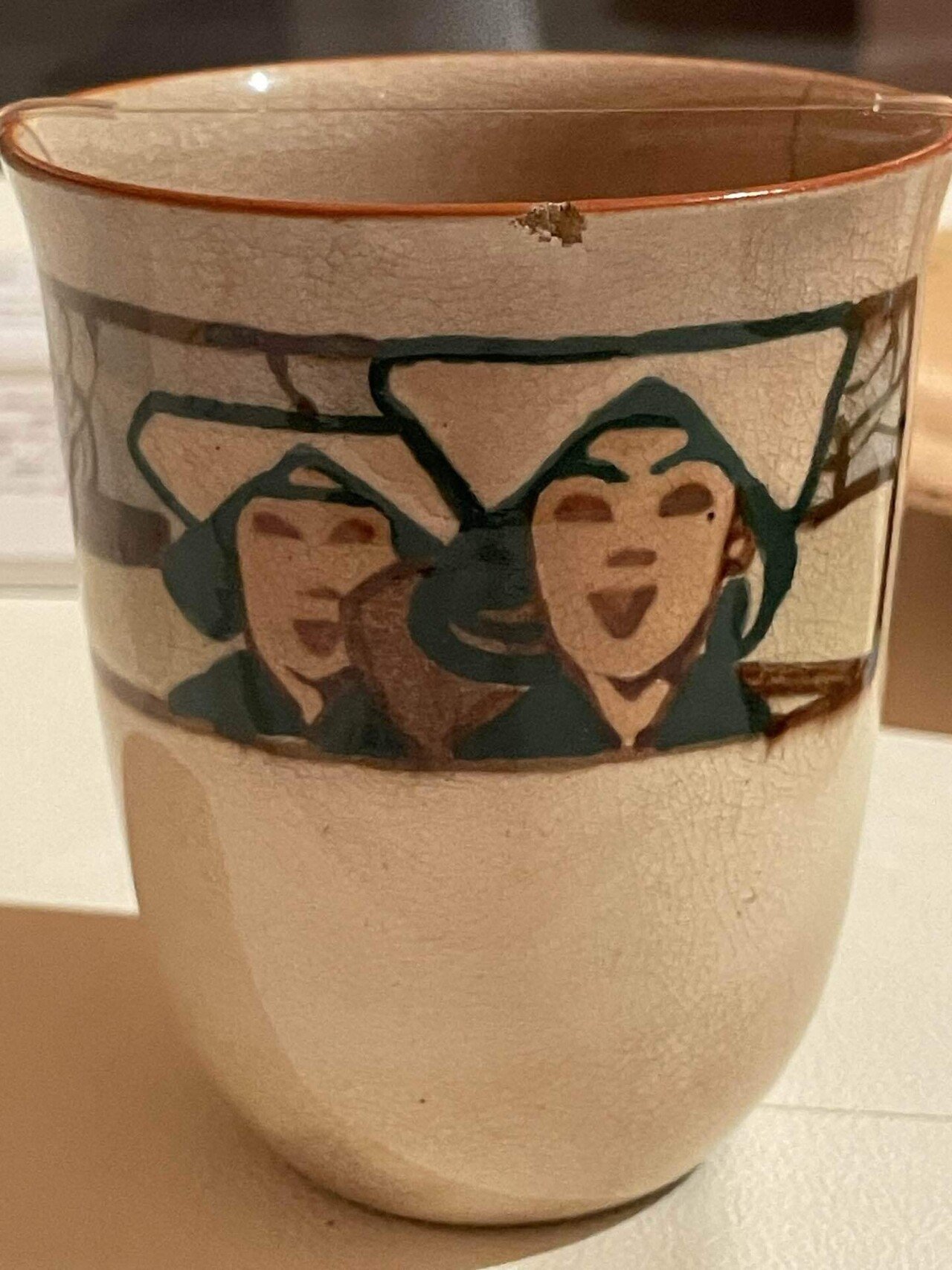

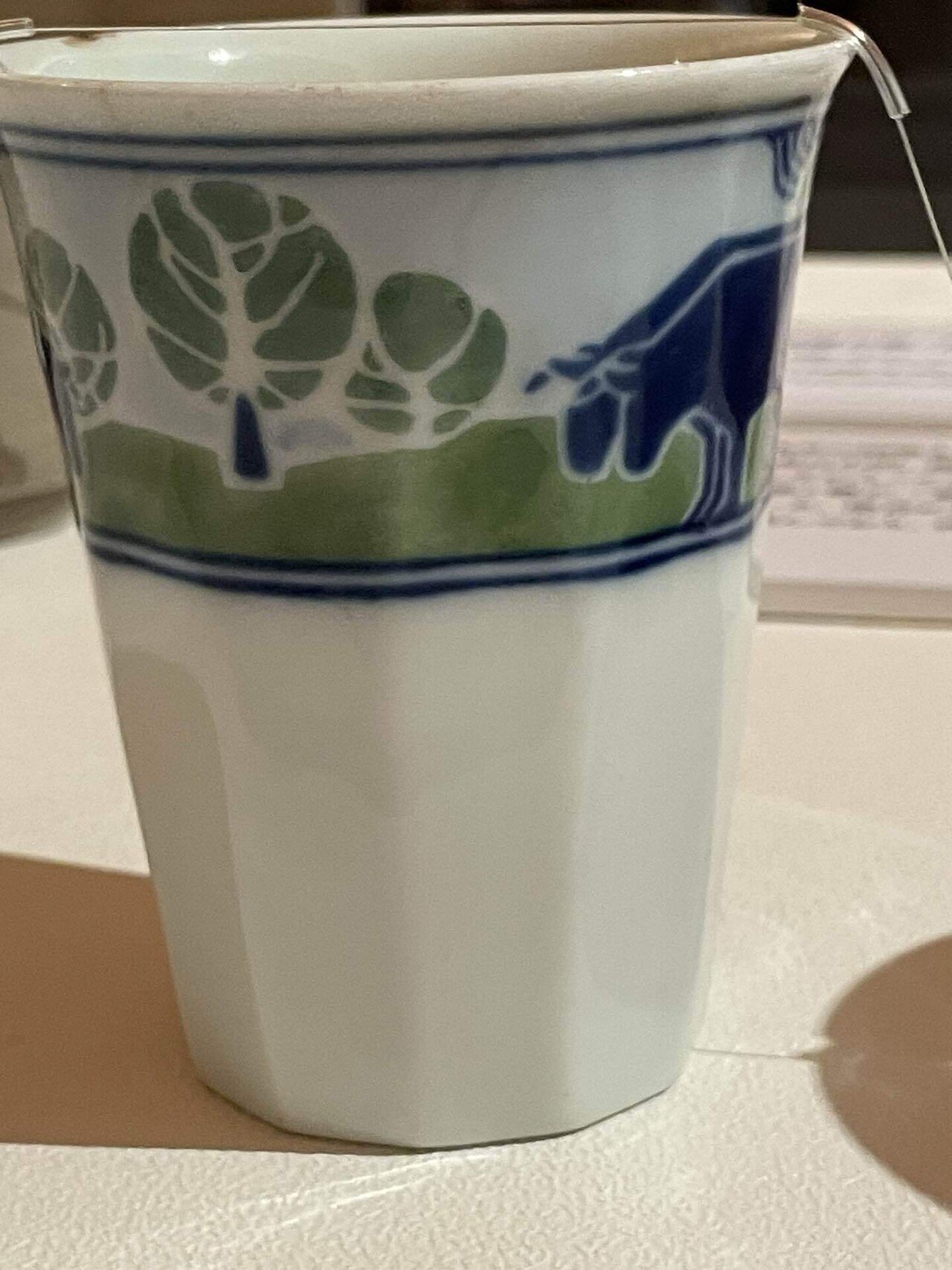

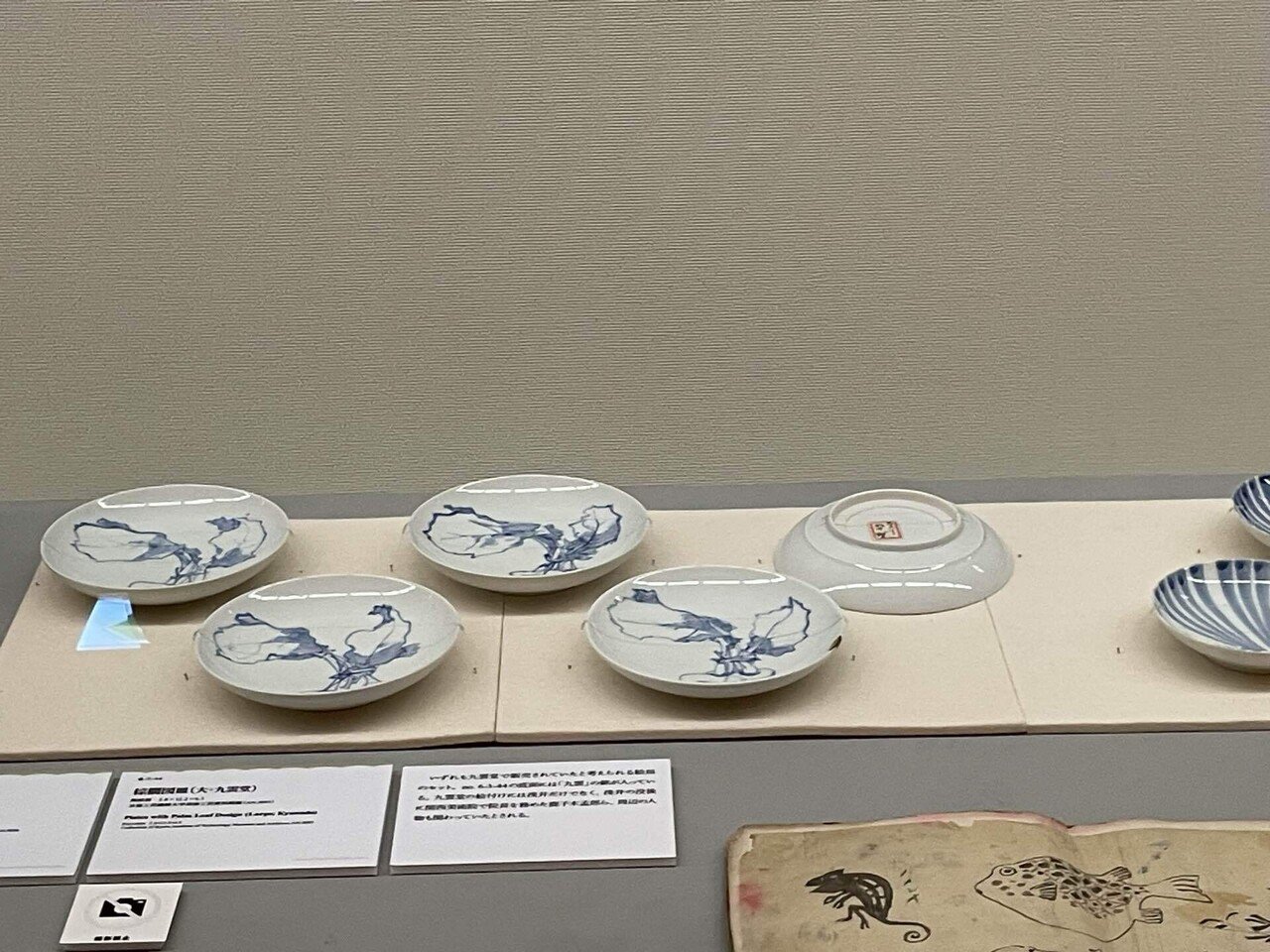

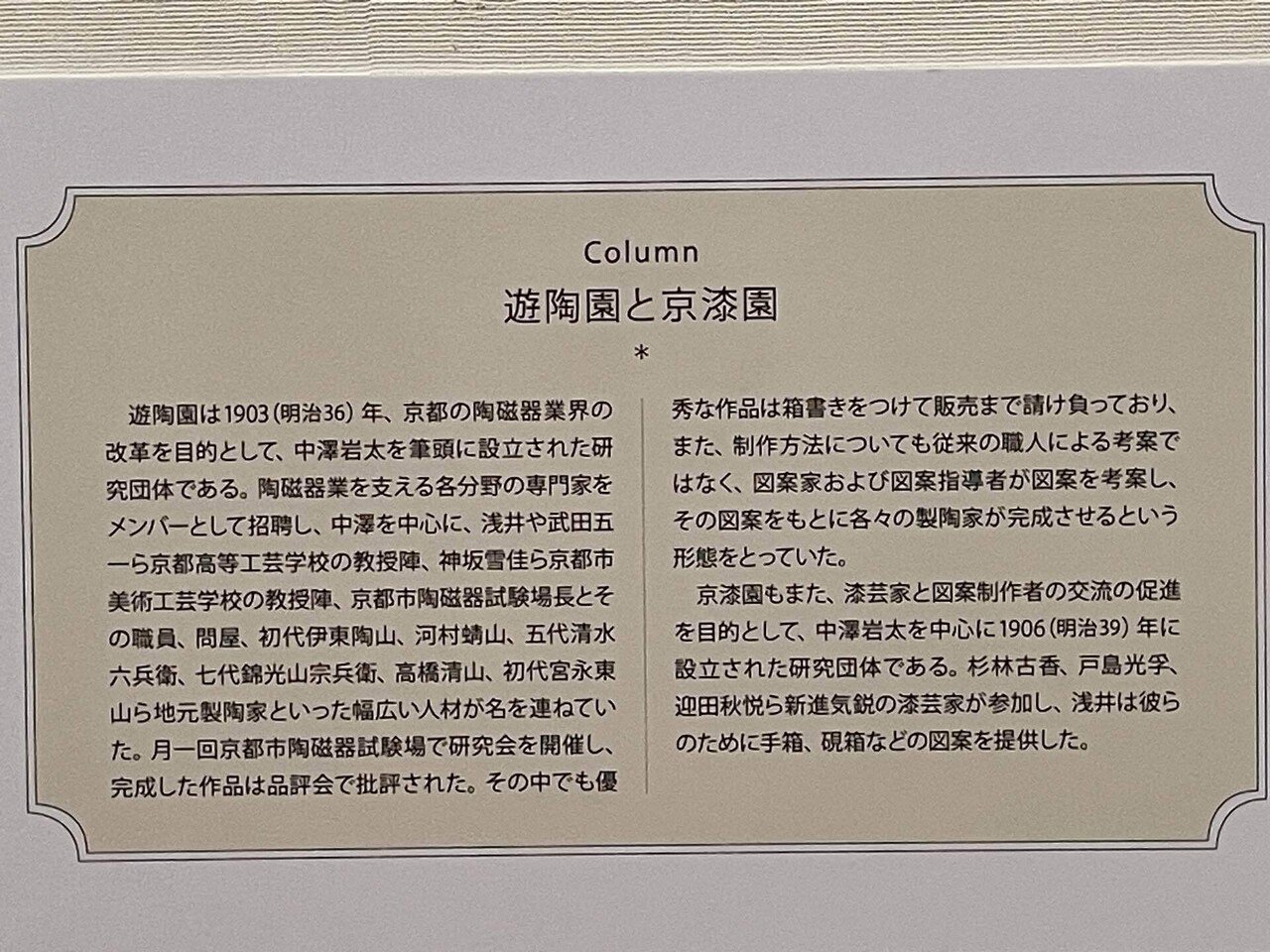

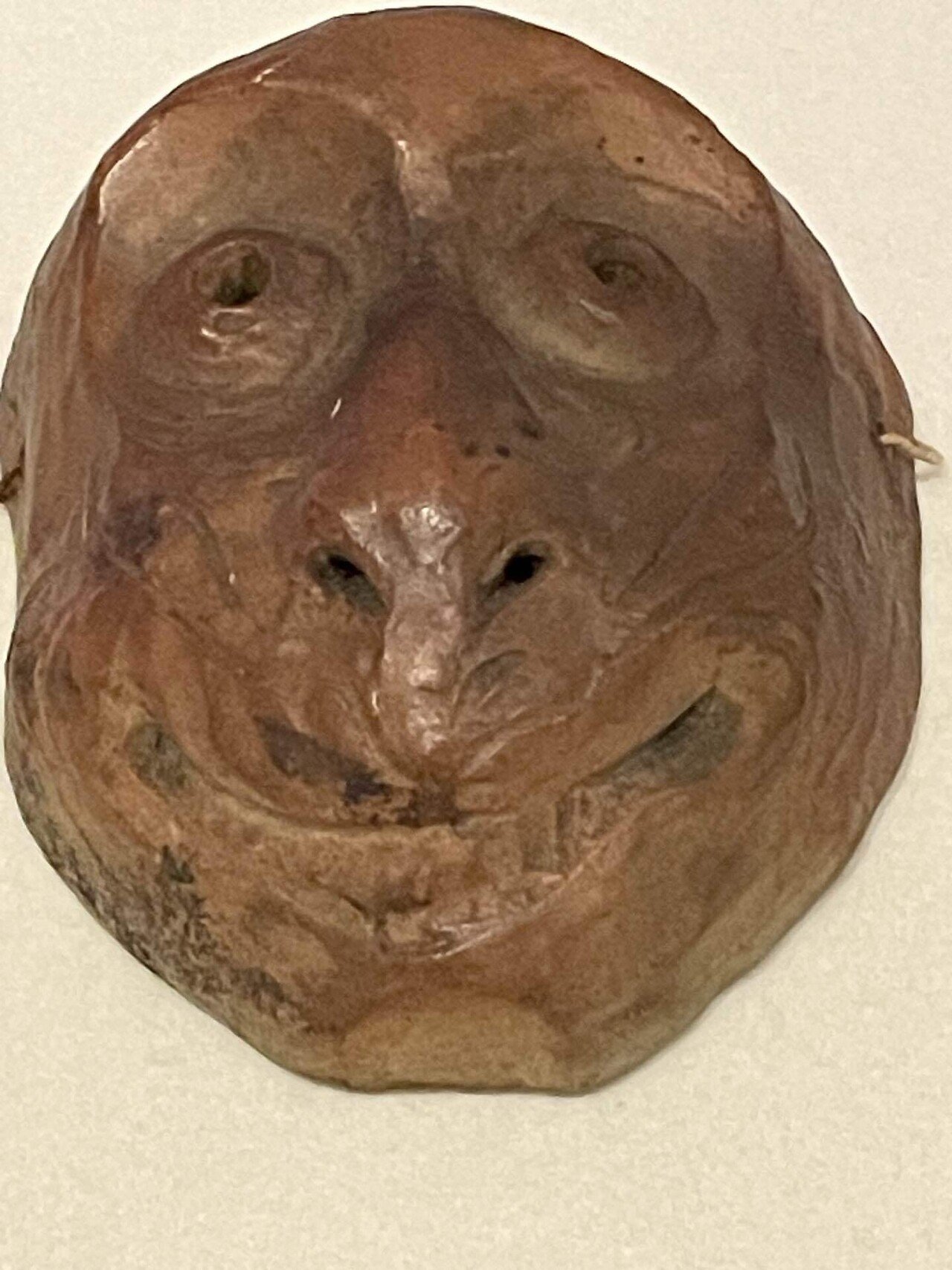

京都に来た浅井忠は、聖護院洋画研究所や関西美術院などで梅原龍三郎などの弟子を育てるかたわら意匠研究団体である「遊陶園」などを中心に陶磁器や漆芸の図案制作を指導、みずからも陶磁器制作を行い、錦光山窯で焼いたのです。

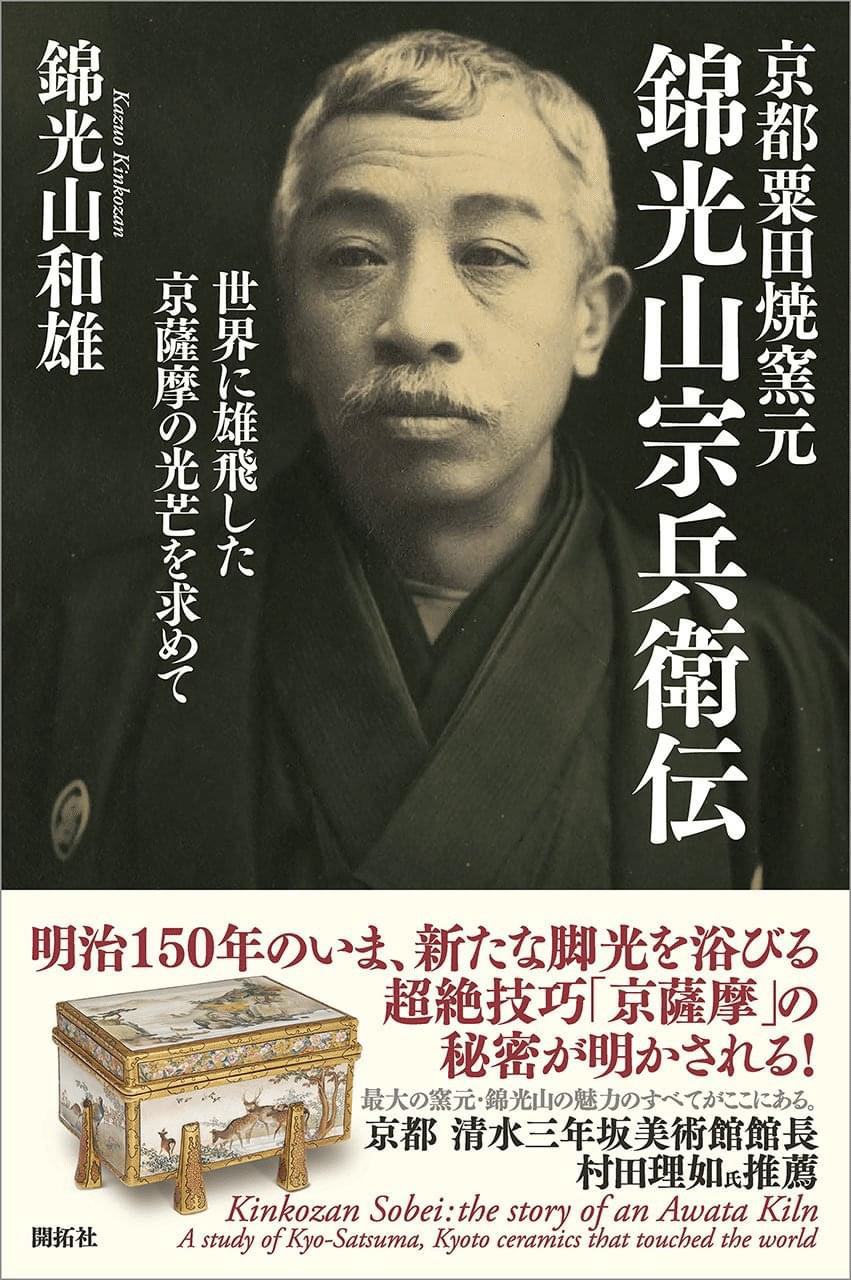

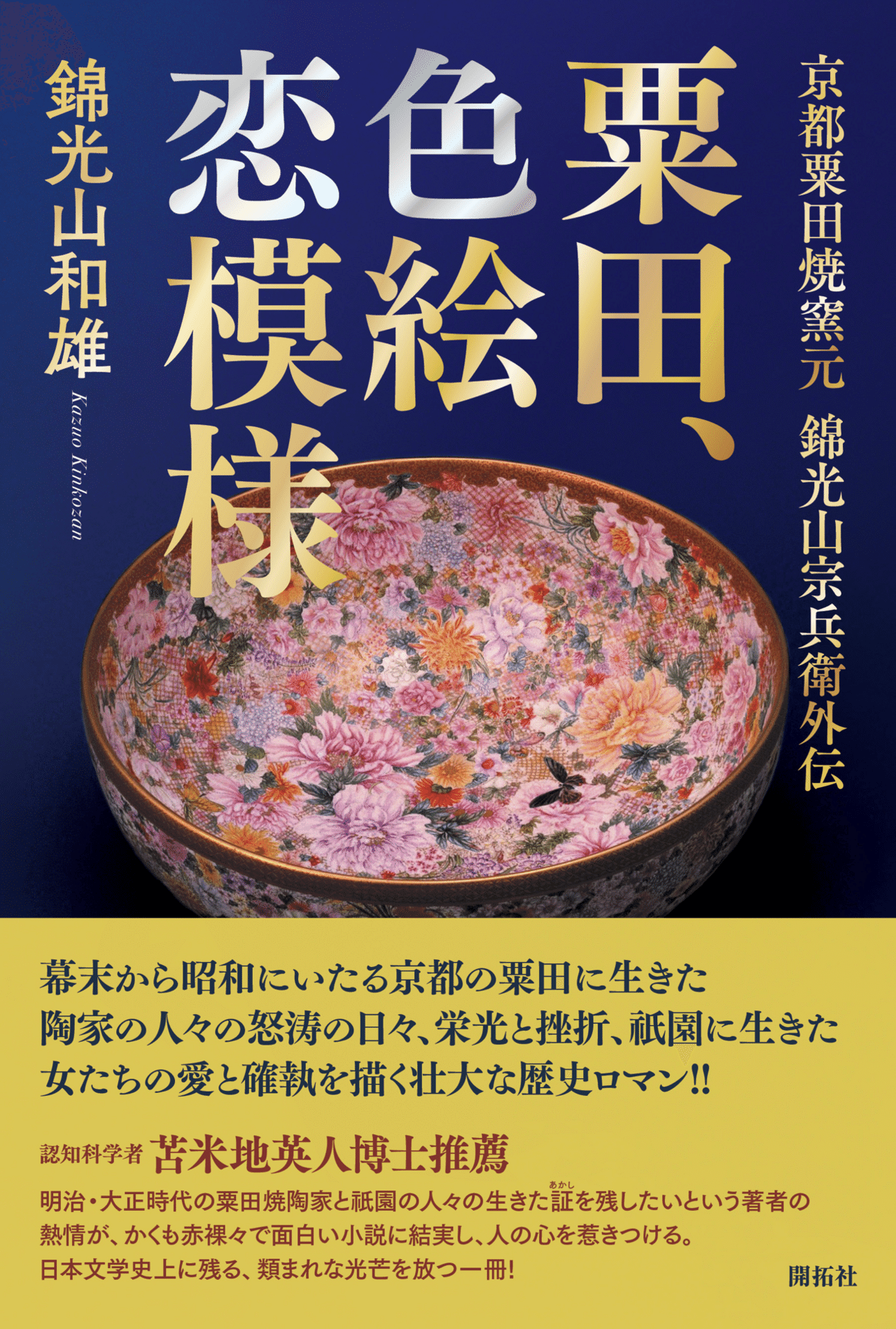

このあたりのことは、わたしの拙著『京都粟田焼窯元錦光山宗兵衞伝 世界に雄飛した京薩摩の光芒を求めて』『粟田、色絵恋模様』に詳しく書いてありますので、ご興味があればお読みください。

「遊陶園」の記事のなかに七代錦光山宗兵衞の名前がありました。また、宮永東山の作品もありました。

宮永東山さんと言えば、初代宮永東山さんは宗兵衞の姉と結婚したのですが、子供に恵まれず、早逝したこともあり、初代宮永東山さんは再婚し て、三代宮永東山さんとは血の繋がりはないのですが、当代の三代宮永東山さんが2023年度の日本陶磁協会賞の金賞に選ばれて、日本橋の画廊、壺中居で受賞記念展を開催して、

その記念の品が送られて来ました。

浅井忠画伯を偲び、三代宮永東山さまの末長いご活躍をお祈りいたします。