Ⅰ 粟田焼から京薩摩へ

(1)京焼のなかの粟田の歴史的位置

京焼は、内窯で焼かれた楽焼などの軟質施釉陶器を別にすると、色絵陶器の大成者である野々村仁清が開いた御室焼、尾形乾山の乾山焼、御菩薩池焼や修学院焼、清水焼、音羽焼など諸窯があったが、寛永元年(1624)に尾張国瀬戸の陶工、三文字屋九左(右)衛門が粟田口(以下、粟田)の今道町に窯を築いた粟田焼が登り窯による本焼焼成では最も古いと考えられている。

こうした諸窯は、17世紀後半に没落、粟田焼と清水焼・音羽焼の二つの窯場に集約される。18世紀初頭に粟田焼は清水焼・音羽焼を圧倒する興隆期を迎え、将軍家御用御茶碗師の錦光山、岩倉山両家、禁裏御用の帯山与兵衛家、大名家御用の宝山安兵衛家など13軒の窯元と7軒の焼屋がいる最大の窯場となる。そして粟田焼の特徴である貫入の入った玉子色の素地に、仁清色絵の影響のもと、主に青、緑、金彩を使った色絵陶器の古清水や抹茶茶碗を盛んに焼き出していたのである。

錦光山は、三文字屋九左衛門と同じ粟田今道町の窯元であり、創業は正保2年(1645)、初代は鍵屋徳右衛門、佐賀の武士出身で姓は小林であったという。二代鍵屋小林茂兵衛の時に、錦(にしき)のように光り輝く陶器を作っていたので、将軍家から錦光山の号を賜ったという。ところが、将軍家御用御茶碗師であった三文字屋九左衛門家が窮地におちいり、宝暦5年(1755)、青蓮院宮御用陶工であった錦光山こと三代錦光山喜兵衛、および岩倉山こと錺屋吉兵衛が、新たに将軍家御用御茶碗師の地位に就いたのである。ちなみに、粟田焼が将軍家御用となったのは、粟田焼の素地に貫入という微細なヒビがあり、飲み物に毒が入っていると、青く変色するので毒見の役割を果たせるからだと言われている(写真1参照)。その頃、『京町鑑』に「今道町(中略)此辺粟田口焼とて陶器の名物有南側に錦光山という御陶器師居宅有」と記されており、錦光山は粟田を代表する窯元になっていたと思われる。

写真1.錦光山「銹絵染付花鳥文瓢形」

ところが、19世紀になると、清水焼・五条坂が磁器の技術を導入して、新興勢力として台頭、そうしたなかで、日用雑器を製造していた新興の窯場・五条坂が、文政6年(1823年)に岡崎の陶土を買い占め、職人を引き抜き、粟田焼似よりの高級色絵陶器を作るに及んで、粟田と五条坂の間に「五条坂粟田焼出入一件」という大抗争が起こり、伝統と格式を誇る旧守派の牙城である粟田は手痛い打撃を受ける。

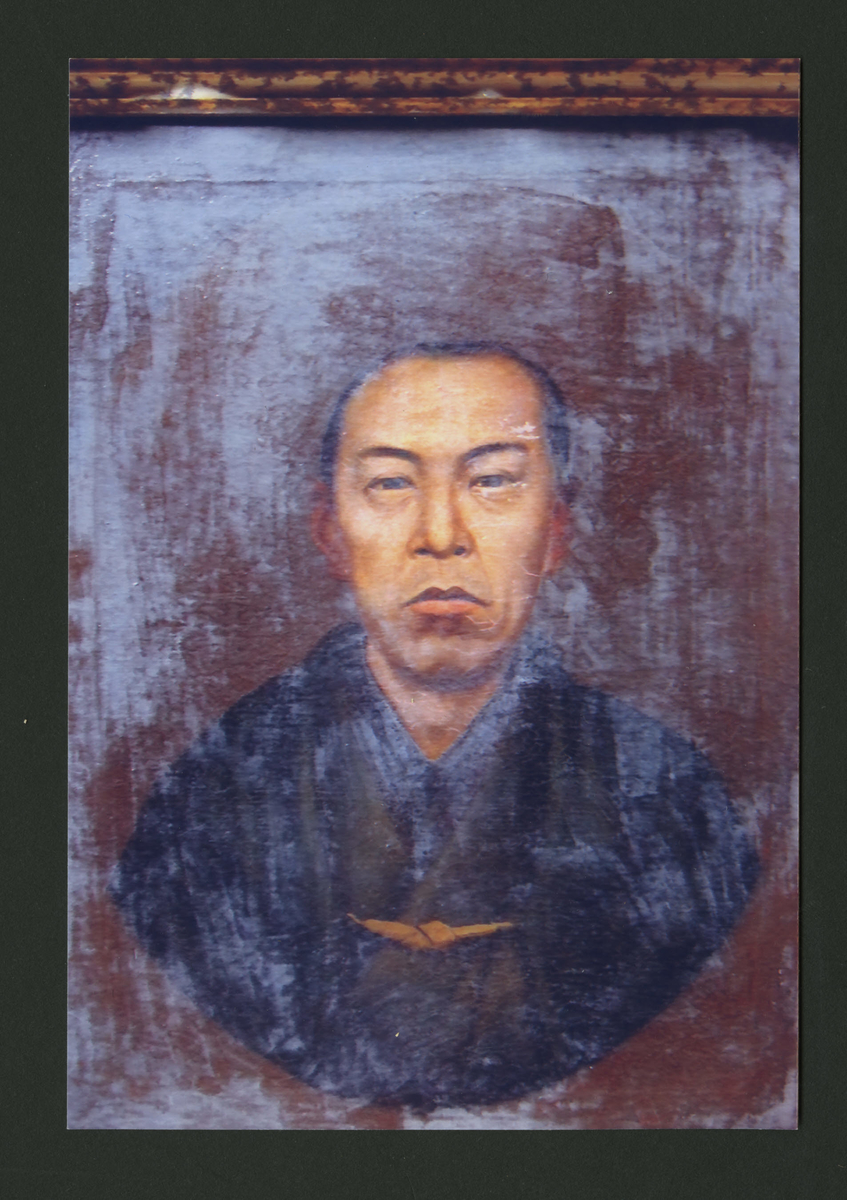

丁度その年の文政6年に、四代鍵屋喜兵衛は、燐家の安田源七家と共同で登り窯を新築するために、江戸表ならびに一文字屋忠兵衛家から多大な借金をしていたが、四代鍵屋喜兵衛は五条坂が粟田焼の専売特許の高級色絵陶器を製造したことで窮地に陥り、借金を返済できずに、一文字屋忠兵衛に登り窯や家屋敷を譲り渡す破目となる。こうしたなかで四代鍵屋喜兵衛は失意のうちに病没し、弟の與兵衛が五代鍵屋喜兵衛となるものの病に倒れる。そうした窮状のなかで、私の曾祖父の六代錦光山宗兵衛(写真2参照)は、当時、十五歳であり、幼名を文三郎と言ったが、当時、コンロを製造していて羽振りの良かった丸屋長兵衛と養子縁組をして家督を相続し、六代錦光山宗兵衛(1823~1884)を名乗り、屋号は鍵屋から丸屋に変わったものの、なんとか将軍家御用御茶碗師を維持しながら幕末を迎えるのである。

写真2.六代錦光山宗兵衛の肖像画

なお、江戸時代後期に京焼は、奥田頴川、青木木米、仁阿弥道八(二代高橋道八)、永楽保全などの名工を輩出しながら、幕末の激動の時代を迎え、明治維新により京都の復興が期待されたのも束の間、東京遷都により天皇家、公家、官僚、有力実業家などが新都に移り住み、京都は衰退の危機に直面するのである。

(2)山号・錦光山を巡る謎

ところで、本題から少しはずれて恐縮だが、錦光山の屋号が鍵屋から丸屋に変わったことに関連して、最近、粟田焼の陶芸家である安田浩人氏が、野村美術館の「研究紀要」に『《やきもの異聞》粟田焼(上)』として、錦光山という山号を持つ家が三軒あるという論考を発表されている。

安田浩人氏は、その論考の中で錦光山の山号を持つ家の三軒のひとつは、明治初年に小林から錦光山に改姓して、錦光山を姓とするわが錦光山一族であり、もう一軒が文政6年に共同で登り窯を新築した安田家であるという。両家は同じ鍵屋であり、共同で登り窯を新築するほどの仲でもあり、遠い親戚であったと思われる。ここまでは私も存じ上げていることであるが、安田浩人氏は、六代錦光山宗兵衛となった文三郎には、常七という兄がおり、その兄が「鍵屋小林錦光山」家を継ぎ、何らかの理由で墓は大谷本廟に移したものの、その子孫が六代・七代錦光山宗兵衛の経営する錦光山工場でロクロ師として働いていたというのである。

その話をされたのは、小林常七家のご子孫を名乗る小林厚生氏という方であり、私も安田浩人氏のご紹介で面談したことがある。お話を伺う限りでは、かなり信憑性のある話のように思われた。また、もし六代宗兵衛に兄がおれば、その兄が「鍵屋小林錦光山」を継ぎ、弟の宗兵衛が「丸屋小林錦光山」を継ぐことによって、代々の屋号である鍵屋を守るということは、十分にあり得ることだと思われる。私自身が錦光山の屋号が鍵屋から丸屋に変わったことが残念だと思っていただけに、余計にそう感じるのかもしれない。

だが、問題は、ことの真偽を判断する材料としては、小林厚生氏の話だけであり、裏付けとなる証拠が何もないのである。私の父の雄二は、六代宗兵衛の妻である宇野と共に過ごしたこともあり、生前、錦光山の話をよくしていたが、もし小林常七家の子孫の方が錦光山工場で働いていたなら、そういう人が働いていたという話が出て来てもよさそうなものなのだが、一度も聞いたことがない。また、私の従兄弟である錦光山賢一(賢行)氏も生前、小林厚生氏の話をまったく取り合おうとはしていなかった。

さらにいろいろ考えてみると、六代宗兵衛の兄の小林常七氏という人が、「鍵屋小林錦光山」を継いだのであれば、錦光山家の代々の菩提寺・超勝寺の墓を継ぐべきであり、なぜ兄で鍵屋を継いだにもかかわらず、大谷本廟に墓を移さねばならなかったのか合点がいかない。さらに言えば、丸屋長兵衛のことは錦光山の家系図に載っているのに、なぜ本来の屋号の鍵屋を継いだ小林常七氏のことが錦光山家の家系図に一行も記載されておらず、また超勝寺の過去帳にも記載されていないのか、それも納得できないことである。

このように考えると、私としては確たる証拠が出てこない限り、「鍵屋小林錦光山」の話は首肯できないが、六代錦光山宗兵衛が丸屋長兵衛と養子縁組をしてから200年近く経つ、この時期に安田浩人氏がこの話を取り上げてくれたことは、非常にありがたいことであり、また話としても非常に興味深いものであるので、錦光山の山号を持つ三軒目の家の話は、錦光山を巡る謎の一つとしておきたい。

(3)世界へと拓かれた京薩摩

本題にもどすと、六代錦光山宗兵衛は、明治維新により将軍家御用御茶碗師の地位を失っただけでなく、東京遷都にともない、天皇家をはじめ有力な公家、官僚、実業家が東京に移り、大口需要家がいなくなり、再び窮地に追い込まれていた。六代宗兵衛が頭を抱えていると、一人のアメリカ人らしき外国人が店に現れ、壺を見せたところ、その外国人はいきなり足で壺を蹴ったという。通訳などいないので、六代宗兵衛が手振り身振りでその訳を尋ねると、どうも精緻な描写ができていないことが気に入らなかった様子である。その頃、京焼の絵付けは、フノリを使ってボテと描くので精緻な描写ができなかったのである。当時、欧州の美術界はすでに古典派から印象派に移っていた時代であり、欧米人からすれば、陶磁器においてもそれなりの写実性が求められたのではないかと思われる。

どうしたらいいか苦しんだ六代宗兵衛は、釉薬の改良に取り組み始め、苦心惨憺の末に、明治3年(1870)、粟田焼に錦手技法を取り入れた精緻な上絵付の採画法を開発、その試作品を持って神戸の外国商館に行き、明治5年、京焼としては初めて外国貿易の端緒を切り拓くことができたのである。こうしてできた京薩摩は、慶応3年(1867)の第二回パリ万博で日本の陶磁器、浮世絵などがヨーロッパに衝撃を与え、燎原の火のように広がっていたジャポニスムの波に乗り、欧州で一世を風靡し、東京遷都で衰微していた京都を復興に導いていくことになる。なお、六代錦光山宗兵衛が開発した京薩摩は、瑠璃地金彩のなかに窓を開け、そこに花鳥図や人物図などを描くのがひとつの典型(写真3参照)となっている。

写真3.錦光山「婦人図花瓶」

19世紀後半は万国博覧会の世紀といわれ、京薩摩は、明治6年(1873)のウィーン万博、明治9年(1876)のフィラデルフィア万博と高い評価を得て販路を拡大していき、海外では「錦手」は「SATSUMA」と総称されるようになる。渡辺芳郎鹿児島大学教授は、「漢字の薩摩焼とローマ字のSATSUMAとは意味が違う」と述べ、「SATSUMAというのはヨーロッパで名付けられた日本の一群の陶磁器をいう。SATSUMAは素地(土)と絵付けの組み合わせで3つに分類できる。第一は、素地、絵付けとも鹿児島のもので、その代表は沈壽官、第二は、素地は鹿児島、絵付けは他地域で、その代表は藪明山、第三は、素地も絵付けも鹿児島以外の他地域で、その代表は錦光山」というのは卓見だと思われる。

この時期の製作年がはっきりした作品として、六代錦光山宗兵衛が、明治11年(1878)パリ万博に出品した「錦手花鳥図陶板飾堆朱箪笥」(写真4参照)がある。こうして京薩摩の評判は高まり、輸出は急増していき、粟田や清水では零細なものも含めて、製陶家が雨後の筍のように乱立して、やがて粗製乱造に陥り、明治17年の不況期には「粟田の陶業もほとんど廃絶に帰せん光景」となったのである(写真5参照)。

写真4.六代錦光山宗兵衛「錦手花鳥図陶板飾堆朱箪笥」

写真5.明治17年頃の錦光山の店舗および工場図

この年に六代宗兵衛の跡を継いだのが、私の祖父である七代錦光山宗兵衛(1868~1927)である。七代錦光山宗兵衛(写真6参照)は、明治26年(1893)のシカゴ万博で京薩摩の傑作とも称される「色絵金襴手双鳳文飾壺」(写真7参照)が美術館に展示されずに、売れ残ったことから、ジャポニスムが終焉したことを知る。

写真6.七代錦光山宗兵衛

写真7.七代錦光山宗兵衛 「色絵金襴手双鳳文飾壺」東京国立博物館

また明治28年(1895)の第四回内国勧業博覧会において、中国写しの単色釉の作品を製作した清風与平が奮闘したものの、京焼全般の凋落に危機感を抱く。こうして七代宗兵衛は、京都市陶磁器商工組合の組合長として、副組合長の松風嘉定とともに、祖先以来の一子相伝の匠の技の伝承だけでなく、学理を応用した窯業の構築を目指して、京都市陶磁器試験所(後に京都市陶磁器試験場と改称)の設立に奔走、明治29年(1896)に設立に至る。後にこの京都市陶磁器試験場(写真8参照)から楠部彌弌、八木一艸、河井寛次郎、浜田庄司などが巣立っていくことになる。

写真8.京都市陶磁器試験場

明治33年(1900)、七代錦光山宗兵衛は、パリ万博視察におもむき、アール・ヌーヴォー様式がヨーロッパを席巻している状況に大きな衝撃を受け、京焼の改革に取り組むことを決意する。ドイツなどヨーロッパの窯業地を視察した七代宗兵衛は、帰国後、陶磁器試験場の藤江永孝場長(写真9参照)、錦光山の顧問の宮永東山、諏訪蘇山などと釉薬技法の開発に取り組むとともに、窯の改良など設備の近代化、さらに洋画家の浅井忠、中澤岩太博士、宮永東山、清水六兵衛などとともに意匠研究団体「遊陶園」を結成、意匠改革に取り組むことになる。

写真9.欧州視察中の錦光山宗兵衛(中)、藤江永孝(左)

こうした改革の成果は帰国二年後の明治36年(1903)に大阪・天王寺で開催された「第五回内国勧業博覧会」において早くも現れる。七代錦光山宗兵衛は、本邦初のアール・ヌーヴォー様式の花瓶である、棕櫚の葉を器面に巻き付けた「陶器花瓶(棕梠葉切透)」(写真10参照)を出品したのである。このほかにも、葉に虫食いの穴があいているアール・ヌーヴォー様式の「陶器花瓶(桐花葵切透)」(写真10参照)や葡萄の房と下に垂れ下がった蔓と葉が、どこか西洋風の絵付けになっている「磁製花瓶(葡萄彫)」などが出品されており、この時期、アール・ヌーヴォー様式の透し彫りの作品を多く作っていたことがわかる(写真11参照)。

写真10.七代錦光山宗兵衛 「陶器花瓶・棕梠葉切透(右)桐花葵切透(右)第5回内国勧業博覧会

写真11.七代錦光山宗兵衛「色絵菊文透彫花瓶」アシュモレアン博物館蔵

また「第五回内国勧業博覧会」には、「置物 陶製熊ト樵夫」と「置物 陶製農婆」(写真12参照)も出品されており、「置物 陶製熊ト樵夫」は、熊が死んだふりをしている樵夫に左脚で触れているシーンだが、熊の毛の質感がとてもリアルにできている。また「置物 陶製農婆」は、沼田一雅とコラボレーションした陶彫であり、オックスフォード大学のアシュモレアン博物館に「老農婦像」(写真13参照)として所蔵されており、どのような経緯でアシュモレアン博物館に渡ったのか、不思議な感慨にとらわれる。

写真12.七代錦光山宗兵衛「陶製農婦」と「置物 陶製熊ト樵夫」 第5回内国勧業博覧会

写真13.七代錦光山宗兵衛と沼田一雅「老農婦像」アシュモレアン博物館蔵

七代錦光山宗兵衛がパリ万博を博視察してから10年後の1910年にロンドンのシェファーズブッシュで開催されたのが「日英博覧会」(写真14参照)であるが、京都市陶磁器試験場とともに推進した「京焼改革」の成果により、この頃、釉下彩、結晶釉、マット釉、ラスター彩などの釉薬技法の開発がほぼ完成の域に達し、多種多様な製品が製作できるようになる。また意匠においても浅井忠だけでなく神坂雪佳の琳派風を含めた多彩な展開を見せ、京薩摩は錦光山だけでも年間40万個を輸出するまでになり、明治前期以降、ふたたび世界に雄飛していくことになる。

写真14.日英博覧会の会場風景

「日英博覧会」において、七代錦光山宗兵衛は、「菊模様花瓶」を出品している。この作品は、「日英博覧会」の報告書である「OFFICIAL REPORT OF THE JAPAN BRITISH EXHIBITION 1910」の本文では、「There were many excellent vases、among which some of the most attractive were one in chrysanthemum design by Kinkozan Sobei、another with a graceful decoration of millet by Ito Tozan」と錦光山宗兵衛作と正しく記載されているが、写真のキャプションでは、伊藤陶山作の「黍図」の花瓶と間違って記載されている。この作品は現在、赤坂離宮迎賓館の和風別館・游心亭の大広間の床の間に錦光山宗兵衛作の「菊模様花瓶」(写真15参照)として展示されている。この博覧会には宮川香山、藪明山、伊東陶山、諏訪蘇山、香蘭合名会社などが出品しているが、七代錦光山宗兵衛は出品額1483ポンド、売却額328ポンドと最大の額を記録しており、錦光山のひとつの絶頂期なのではないかと思われる。

写真15.七代錦光山宗兵衛「菊模様花瓶」赤坂離宮迎賓館蔵

この博覧会に出品して来歴がわかっているものとしては、赤坂離宮迎賓館の游心亭の「菊模様花瓶」以外にも、現在、ロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート博覧会所蔵の「色絵金彩山水図蓋付箱」(写真16参照)がある。この作品は、錦光山工場の無名の天才的絵師・素山の絵付けであるが、日英博覧会で購入された後、ヴィクトリア・アンド・アルバート王室博物館の日本美術コレクションに寄贈されたという来歴がある。

写真16.七代錦光山宗兵衛「色絵金彩山水図蓋付箱」ヴィクトリア&アルバート博物館蔵

Ⅱ 京薩摩と錦光山の魅力

(1)再現不可能な超絶技巧と多彩な作品

京薩摩の魅力は何かというと、ひとつには現代では再現不可能といわれるほどの超絶技巧でもって、精緻で雅な絵付技法と意匠が用いられていることである。なぜそのような精緻で雅な絵付と意匠が可能になったかというと、ともすればアール・ヌーヴォーなどの西洋の視点から語られることが多いが、西洋の釉薬技法の影響だけでなく、中国の清朝陶磁器や京都画壇の影響も無視できないと思われる。

なお、超絶技巧に関して、多治見の「平正窯」の陶器師で近代陶磁研究家の髙木典利氏が「黒、赤、黄、青、白の5色を使う場合であれば、3回から4回くらい焼いて、最後に溶融温度の低い金を焼くのだが、こうした高度な窯焼を行う窯師の技量にも凄いものがあり、これを再現するのは不可能に近い」と語っておられるように、絵師の匠の技だけでなく、窯師(写真17参照)の存在を忘れてはならないであろう。

写真17.錦光山工場の窯の風景 錦光山和雄家蔵

さらに京薩摩のもうひとつの魅力は、髙木典利氏が「錦光山ほど多種多様な陶磁器を作った窯元はない」と述べておられるが、その多彩な作品にあると思われる。実際、錦光山は、色絵だけでなく青磁や白磁、さらには陶彫まで作っており、また意匠も、吉祥画題の「雀 玉棠冨貴之模様」(写真18参照)を描いた花鳥図から武者絵、風景画など日本画的なものから幾何学模様、アール・ヌーヴォー、アール・デコなど西洋の流行を取り入れたものまで多彩な作品を製作している。

写真18.錦光山「雀 玉棠冨貴之模様」髙木典利氏蔵

(2)錦光山の「花尽し」と清朝陶磁の影響

その多彩な作品のひとつとして、七代錦光山宗兵衛の「花尽し」というタイプの作品を見てみよう。「花尽し」の典型的な作品は、現在、京都国立近代美術館所蔵の「花蝶図大鉢」(写真19参照)がある。大学院で京薩摩を研究されていた原あゆみ氏が、主に「花尽し」を研究されていて、その修士論文で「花尽し」の製作時期を「1890年代から1920年代が主であり、特に錦光山で製作されたような上質な作例は1890から1910年頃の約20年間のものである」と推定している。

写真19.七代錦光山宗兵衛「花蝶図大鉢」京都国立近代美術館蔵 清水三年坂美術館・画像提供

また、原あゆみ氏は、「花尽し」文様は、花弁の描き方や隙間なく花で画面を埋めつくす手法が、中国の景徳鎮の作例に類似していることから、清朝の康熙年間(1662~1722)末から始まり、清朝陶磁器の最盛期を迎えた雍正年間(1723~1735)から乾隆年間(1736~1795)に開発された粉彩および琺瑯彩の技法から着想を得ているのではないという仮説を立てている。粉彩や琺瑯彩というのは「白磁上に不透明な白釉顔料を用いて重ね塗りを可能とし、微妙な色彩の表現や細密な絵画表現が器面に実現できる技法」だそうだが、髙木典利氏が、錦光山の「花尽し」の花の描き方は、ただ細密というだけでなく、立体的に浮き立つように描かれており、他の平面的に貼り付けたような描き方とは一線を画していると述べておられることを考えると、錦光山の「京薩摩」のベースには、多彩で華麗な清朝陶磁器およびその技法の影響があったのではないかと推測される。

(3)京都絵画の伝統のなかの京薩摩

このように京薩摩は、清朝陶磁器の影響を受けているのではないかと述べたが、京薩摩はその基となる粟田焼の雅な絵付を継承してつくられたものであり、その粟田焼の底流には中国の絵画を受容してきた京都の絵画の伝統が流れていることを考えると、ある意味ではそれは当然ではないかと思われる。

京都の陶芸家の雲林院寶山氏は、京都では日本画の伝統は重要であり、最初は南画が流行したが、南画は筆さばきだけで描くようなところがあり、次第に円山応挙(1733~1795)の写生をきちんとする写生画が主流となったと述べておられる。円山応挙は、今日では伊藤若冲(1716~1800)や曽我蕭白(1730~1781)などの強烈で濃密な色彩の細密画を描く「奇想の系譜」系の画家たちの人気が高まり、その存在感がやや薄れた感はあるが、彼は長崎を通じて移入された中国の明清画、すなわち文人画や南画を子細に研究して、実物写生の精神に基づき精密な筆致の写生画の巨匠として、円山派・四条派の祖となったという。

当時、京焼を代表する粟田焼が、野々村仁清の華麗な色絵陶器の伝統を引き継ぎ、琳派の意匠を軸にしながらも、円山応挙などの影響をまったく受けなかったとは考えにくく、そうした流れが粟田焼の雅さの源流になったのではないだろうか。明治になっても、京都府学校(明治13年に設立)を軸に、こうした京都画壇の流れは引き継がれていき、京都画壇の伝統を継承した雅な意匠を受け継いで、精緻な絵付けの京薩摩が花開いたのではなかろうか。ちなみに六代錦光山宗兵衛も京都府学校設立には協力したといわれている。

余談ながら、伊藤若冲などの「奇想の系譜」の画家たちの描く世界は、濃密な色彩感覚とともに鳥の羽毛の一筋一筋まで描くような細密な世界であるが、精緻な絵付けで超絶技巧といわれる京薩摩もその系譜に属する面があるのではないかと思われる。実際、奇想の系譜の伊藤若冲の「秋塘群雀図」を写した錦光山の花瓶(写真20参照)も残っており、京薩摩は京都画壇から多くの意匠を受け継いでいるといえよう。

写真20.錦光山「秋塘群雀図花瓶」

(4)海外で脚光を浴びる京薩摩

ところで、なぜ多彩な作品が作られたかというと、ひとつには「遊陶園」での意匠改革の成果であり、さらに世界に雄飛したことにより、海外の多様なニーズに応えたという面もあるのではなかろうか。京薩摩は欧米人に迎合したものという見方が一部にあるが、むしろ、それは日本の近代陶磁器ではじめて和と洋の文化を融合したものであり、グローバルな時代を先取りした、外に開かれた近代的な陶磁器の端緒というべきではないだろうか。

錦光山は多くの陶画工の絵付による大量の普及品も製作しており(写真21参照)、ともすればその中に埋もれてしまうのであるが、それとは別に絵師が何ヶ月もかけて絵付した高級品(写真22参照)を作っており、そのなかに芸術性のある逸品が存在しているのである。そうした逸品のなかに、先述べた無名の天才的絵師、素山の絵付した作品は卓越していて、今でも世界のコレクターの垂涎の的となっている(写真23参照)。

写真21.錦光山工場の陶画工絵付け風景 錦光山和雄家蔵

写真22.錦光山工場の絵師の絵付け風景

写真23.錦光山「山水図四角壺」絵師・素山 アフシン・エムラニ氏蔵

京薩摩は、日本では長い間評価されずに来たが、明治時代からその逸品は、精緻で華麗な意匠ゆえに海外の王室や貴族にまで求められ、現在でもイギリスのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館、オックフォード大学のアシュモレアン博物館、アメリカのボストン美術館など世界の主要な博物館で収蔵されており、現在に至るまで高い評価を受けている。最近では、美術・工芸マーケットで中国の存在感が高まっているが、シンガポールでも中国系の錦光山コレクターが現れている(写真24参照)。

写真24.シンガポールの錦光山コレクター・Mr.Fu Yunpengの展示ポスター

錦光山は、昭和10年頃に廃業を余儀なくされ、約5000坪あった敷地や店舗は跡形(写真25,26参照)もなくなり、錦光山を偲ぶものは、跡地の路地に「錦光山安全」(写真27参照)と書かれた祠と粟田神社の「粟田焼発祥之地」(写真28参照)と記された石碑だけとなっている。

写真25.1915年頃の錦光山工場

写真26.錦光山工場の玄関風景

写真27.錦光山安全の祠

写真28.粟田神社の「粟田焼発祥之地」の石碑

錦光山が廃業に追い込まれたのは、昭和恐慌・金融恐慌という厳しい不況の影響を受けたことであるが、錦光山内部の諍いにも原因があったと思われる。私事で恐縮だが、拙著「京都粟田焼窯元錦光山宗兵衛伝 世界に雄飛した京薩摩の光芒を求めて」(写真29参照)の姉妹編となる「粟田、色絵恋模様 ―京都粟田焼窯元錦光山宗兵衛外伝」を今年11月に上梓する予定である。この本は、粟田に生きた人々がいた証しとして、その栄光と挫折、および七代錦光山宗兵衛と縁のあった、祇園に生きた人々の愛と憎しみなど、家族や親族をめぐる確執も描いており、ノンフィクションにはなじまないので、私の想像も交えた小説という形式をとっている。ご興味があればお読みいただければ幸いである。

写真29.「京都粟田焼窯元錦光山宗兵衛伝 世界に雄飛した京薩摩の光芒を求めて」

主要参考文献

藤岡幸二『京焼百年の歩み』京都陶磁器協会 1962年

松野文造『明治以降 京都貿易史』京都貿易協会 1963年

中ノ堂一信『京都窯芸史』淡交社 1984年

小川金三編『粟田焼』粟田焼保存研究会 1989年

岡佳子『近世京焼の研究』思文閣 2011年

茶道資料館『茶の湯と京焼Ⅱ 仁阿弥・保全を中心に』茶道総合資料館 1982年

愛知県陶磁資料館『ジャパニーズ・デザインの挑戦』愛知県陶磁資料館 2009年

京都国立近代美術館『明治150年展 明治の日本画と工芸』 2018年

©近代国際陶磁研究会&錦光山和雄 All Rights Reserved