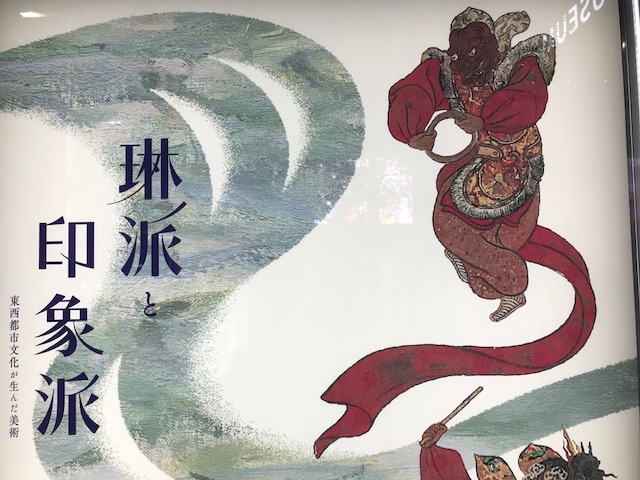

アーティゾン美術館の「琳派と印象派 東西都市文化が生んだ美術」展を見てきた。

同展によると、琳派というのは、京都の裕福な呉服屋・雁金屋の次男で尾形乾山の兄であった尾形光琳(1658-1716)の「琳」から付けられた名称であるが、師として直接教えを受けたのではなく、残された絵を見て学ぶ、「私淑」という形で繋がれたきたものだという。

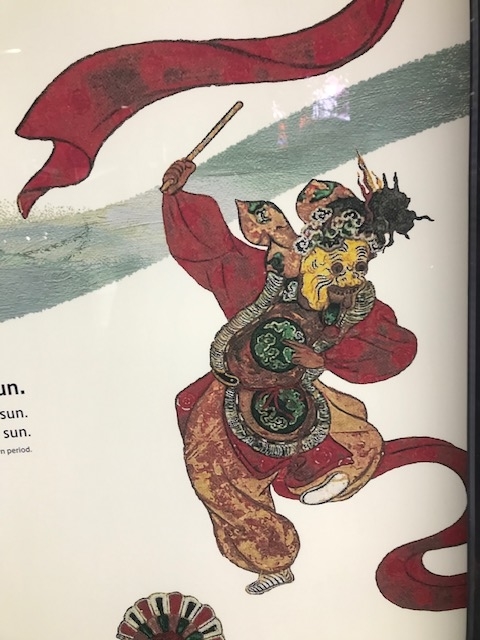

その始まりは、江戸時代初期画家の俵屋宗達(1570-1643)であるという。彼の代表作は「風神雷神図屏風」だが、それは後期の展示らしく、その代わりに、「舞楽図屛風」が展示されていた。

「舞楽図屛風」は、仮面をかぶって舞う姿が、どこか中世の不気味さを感じさせるとともに、また一方で申楽のような滑稽な面白さを感じさせえる不思議な絵のように思われた。それにしても、宗達の絵には、どこか雄渾な安土桃山の気風があり、彼が桃山時代から江戸時代に日本美術の流れを橋渡ししたという説もうなずける。

ところで俵屋宗達は、京都の上層町衆であり、鷹が峯で漆芸や書、陶芸で有名な本阿弥光悦(1558-1637)の引き立てで絵師として名を成したそうだが、本阿弥光悦家は足利尊氏の時代から刀剣の鑑定をしてきた名家だという。

室町時代といえば、足利政権の基盤が弱く、世は乱れに乱れたそうである。いわば漆黒の闇のなかで鬼が跋扈する気配を感じるような不安に満ちた時代であったのではなかろうか。私にはそれは世界の分断が進み、コロナという疫病が蔓延して、人々が失職して飢えるのではないかと恐れ、不安にさいなまれている今日に似ているような気がしてならない。

それはともかく、室町時代は乱世でありディストピアの世界であったにもかかわらず、面白いのは、公家文化の呪縛に苦しみ、既成の貴族文化に一矢を酬いたいと望んでいた、三代将軍義満が若き日の世阿弥を寵愛し、そうしたなかで能、狂言、茶の湯、生け花、連歌、庭園などの日本文化が生まれたことである。

さらに義満の寵愛を受けた世阿弥は佐渡島に配流されるなど不遇の晩年を迎えるが、河原乞食とさげすまされた申楽の地位を引き上げようと生涯を賭して懸命に努力し、ついには能として貴族文化をしのぐ幽玄の世界を築き上げたことである。

そこに室町時代の奇妙な面白さがあり、人間という不可思議な存在の一面を知るヒントが隠されているのではないだろうか。

そしてそれは、それまでの貴族文化とは異なり、武家文化と渾然一体になりながらも、町衆の文化の誕生といえるのではなかろうか。それが可能になったのは、京都や堺に裕福な町衆が登場したことであり、「琳派」はそうした流れのなかで育まれてきた美術といえるのかもしれない。

さて尾形光琳の作品では「孔雀立葵図屛風」が展示されていた。立葵のすっつくと天に伸びるたたずまいと羽を広げて丸みを帯びた孔雀の対比が際立っているように思われた。

さらに琳派の系譜をみてみると、姫路藩主の酒井家の出で江戸琳派を興したといわれる酒井抱一(1761-1828)の代表作「夏秋草図屏風」は展示されていなかったが、その弟子である鈴木其一(1795-1858)の「藤、蓮、楓図」および「富士筑波山図屏風」が展示されていた。富士山や筑波山の高峰もさることながら、筑波山を望む湖畔の墨で描かれた茅屋(ぼうおく)に風情をそそられるのはどうしてだろうか。

また同じく酒井抱一の弟子で鈴木其一の弟弟子にあたる池田孤邨(1803-1868)の大胆な構図の「青楓朱楓図屛風」も展示されていた。

最後に1点だけ印象派のモネの「黄昏、ヴェネツイア」を上げておこう。この絵は、まさに印象派らしく筆のタッチが見られ、建物の輪郭も光のなかに溶け込んでいる。

〇©錦光山和雄All Rights Reserved

#印象派 #モネ